メラビアンの法則とは、話し手が聞き手に与える影響を数値化した概念のことです。

たとえば、笑顔で「ふざけんな!」と伝えるのと、怒った表情で「ふざけんな!」と伝えるのとでは、聞き手に与える印象がまるで違います。前者の場合だと「冗談か!」、後者だと「怒ってる…」と捉えられてしまいます。

このように、「何を話すか?」ではなく「どう話すか?」があなたの印象を大きく左右するのが分かるかと思います。

本記事では、メラビアンの法則を深掘りして行くとともに、それをどう営業やマーケティングに活用していくのかという部分についても紹介していこうと思います。

というわけで本日は、

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

メラビアンの法則とは

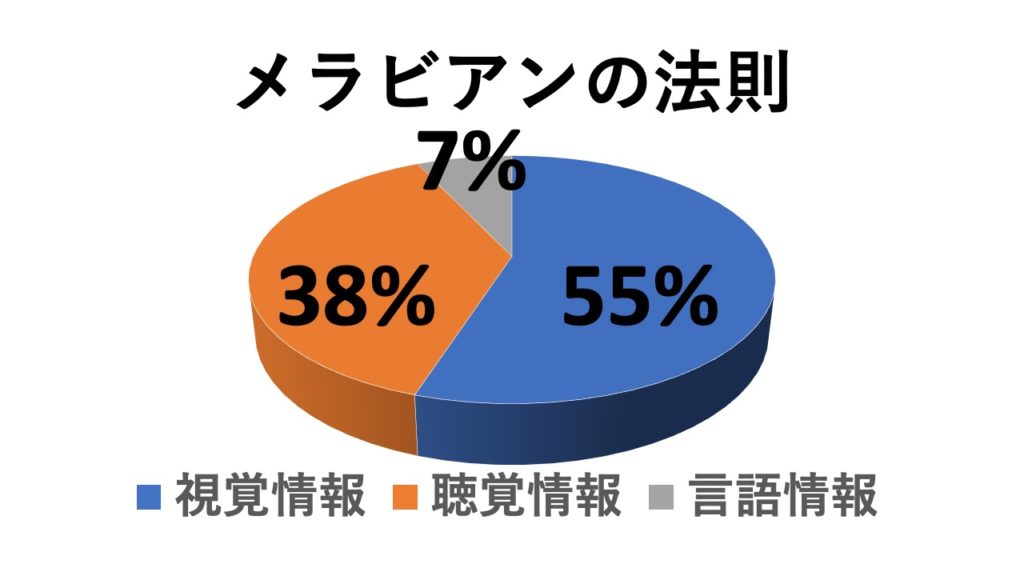

- 視覚情報:55%(見た目、表情、しぐさ、視線)

- 聴覚情報:38%(声のトーン、声の高さ、話す速さ)

- 言語情報:7%(話の内容)

メラビアンの法則(Mehrabian’s Rule)は、コミュニケーションにおける非言語要素の重要性を示す理論で、アルバート・メラビアン教授によって1967年に提唱されました。この法則は、特に感情や態度に関するメッセージの伝達において、非言語コミュニケーションがどれほど重要かを説明しています。

この法則によれば、感情や態度に関するメッセージを伝える際、言葉自体(言語情報)よりも視覚情報や聴覚情報の方が重要であることがわかります。言い換えれば、どのように話すかや身振りや表情が、相手に与える印象に大きな影響を及ぼすということです。

ただし、この法則はあくまで感情や態度に関するコミュニケーションに焦点を当てたものであり、情報伝達や知識の共有に関しては、言語的要素の重要性が高まることに注意が必要です。また、メラビアンの法則はあくまで一般化された理論であり、個々の状況や文化によっては、これらの割合が変化することもあるということも忘れないようにしておきましょう。

メラビアンの法則の具体例

では、いくつか具体例を見ていきましょう。

- 面白い話

- 電話

- 面接

事例1:面白い話

友人に面白い話を聞かせている際、言葉だけではなく、顔の表情やジェスチャーも大きく関与します。笑顔や手を振る動作などを使って、話の内容を強調し、聞き手に感情を伝えることができます。この場合、メラビアンの法則によれば、言葉よりも視覚情報や聴覚情報が、相手に与える印象に大きく影響します。

事例2:電話

電話での会話では、相手の表情や身振りが見えないため、声のトーンや抑揚が非常に重要になります。例えば、優れたカスタマーサポート担当者は、言葉の内容だけでなく、明るくて丁寧な声のトーンや抑揚を使って、顧客に良い印象を与えることができます。これは、メラビアンの法則が示す、声の要素の重要性を示しています。

事例3:面接

就職面接や学校の入試面接では、応募者の言葉の内容だけでなく、視覚情報や聴覚情報が重要です。自信に満ちた声のトーンや適切な目線、姿勢、ジェスチャーは、面接官に良い印象を与えることができます。この場合も、メラビアンの法則により、言葉よりも視覚情報や聴覚情報が、相手に与える印象に大きく影響することが分かります。

言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション

上記で度々お伝えしていますが、ここで改めて言語コミュニケーションと非言語コミュニケーションについて深掘りして解説していきます。

- 言語コミュニケーション

- 非言語コミュニケーション

言語コミュニケーション

言語コミュニケーションとは、「言語情報」によるコミュニケーションのことです。つまり、「何を話すか?」という部分に当たります。たとえば、オータニが「こんにちは」と言えば、文字としての「こんにちは」は言語情報に当たります。

非言語コミュニケーション

非言語コミュニケーションとは、「視覚情報・聴覚情報」によるコミュニケーションのことです。つまり、「どのように話すか?」という部分に当たります。たとえば、ボディーランゲージ、声の高さ、声の大きさ、声のトーン、話す速さなど。

事例:お笑い芸人

ハリセンボンの近藤春菜さんをご存知でしょうか。有名なギャグで言えば、「〇〇じゃねぇ〜よ!」シリーズですよね。

知らない人のために説明すると、たとえば、先輩芸人から「今日は顔が緑じゃないんですねぇ〜」と振られたら、すかさず「いや、シュレックじゃねぇ〜よ!」という形で使われます。他にも、下記のような、様々な「じゃねぇ〜よ」シリーズがあります。

ところで、少し考えてもらいたいのですが、これを「文字」だけで見るとどうでしょうか。そんなに面白いと感じるでしょうか。大変失礼ですが、文字で表現しただけでは、全く面白くないですよね。

つまり、「言語情報」に関しては全くと言っていいほど面白くないということです。しかし、近藤春菜さんの、非言語的な要素(たとえば、「表情」「言い方」「声の大きさ」など)が合わさると、面白くなるわけです。

メラビアンの法則を営業に活用する方法

では、ここからは、メラビアンの法則を営業に活用する方法を紹介します。

- 視覚情報のコントロール

- 聴覚情報のコントロール

方法1:視覚情報

メラビアンの法則について、視覚情報は、最も割合の高い要素なので、しっかりコントロールすることが大切になります。具体的には、下記の3つの情報を意識するようにしましょう。

- 服装

- 表情

- ボディーランゲージ

要素1:服装

- 強さ:スーツ

- 温かさ:ちょっとお洒落な服装

要素2:表情

- 強さ:真顔

- 温かさ:笑顔(目にシワを作る)

要素3:ボディーランゲージ

- 強さ:手の組む

- 温かさ:大きめのジェスチャー

方法2:聴覚情報

メラビアンの法則について、聴覚情報は、二番目に割合の高い要素なので、こちらについてもしっかりコントロールすることが大切になります。具体的には、下記の3つの情報を意識するようにしましょう。

- 声のトーン

- 声の大きさ

- 話すスピード

声のトーン

- 強さ:声を低くする

- 温かさ:声を高くする(ド・レ・ミ・ファ・ソの「ソ」の音)

声の大きさ

- 強さ:大きくする

- 温かさ:小さくする

話すスピード

- 強さ:速くする

- 温かさ:ゆっくりにする

メラビアンの法則をマーケティングに活用する方法

では、ここからは、メラビアンの法則をマーケティングに活用する方法を紹介します。

- 動画マーケティング

- ライブ配信

- ラジオマーケティング

方法1:動画マーケティング

動画マーケティングは、今では主流のマーケティング活動となっています。動画を活用することで、視覚情報と聴覚情報をフルで活用ことができます。なので、まだTwitterやブログなどのテキストベースのマーケティングしか用いていないのであれば、YouTubeなどを活用した動画マーケティングを始めることをお勧めします。

方法2:ライブ配信

ライブ配信は、動画マーケティング以上にメラビアンの法則を活用することができます。というのも、動画マーケティングと比べると、一方通行のコミュニケーションではなく、キャッチボーグ型のコミュニケーションなので、ユーザーさんのコメントに合わせた視覚情報と聴覚情報を提供することができるからです。

方法3:ラジオマーケティン

もし、顔出しすることに抵抗がある方は、ラジオマーケティングを活用しましょう。というのも、ラジオマーケティングでは、聴覚情報を利用することができるからです。

一番有名なラジオ配信アプリはVoicyですが、こちらは現在は審査制となっており、それなりの権威性が無いと、音声配信を行うことができません。なので、Twitterのスペースやstand.fm (スタンドエフエム)を活用することがおすすめです。

まとめ

メラビアンの法則とは|第一印象が相手に与える影響が大きい理由

今後のあなたの販売戦略にメラビアンの法則を取り入れるだけで、相手に与える印象を大きく変えることができます。

もちろん、何を話すか、も重要なことではありますが、それ以上にどう話すか、が充実していなければ、ポジティブな形で相手に情報が伝わることはありません。

なので、今後は、今以上にメラビアンの法則を意識して、自身の営業活動に役立ててもらえればと思います。

-1.jpg)

メラビアンの法則とは|第一印象が相手に与える影響が大きい理由