社会的証明とは、マジョリティー(多数派)の意見に従いたがるという心理傾向のことです。

たとえば、「みんながそうなら、私も〜」という形で意思決定したことはありませんか。このように、我々は普段、無意識レベルで他者の意思決定に流されています。実は、自らの力で意思決定していることってほとんどないのです。

しかし、なぜこのような現象が起こるのでしょうか。本記事では、社会的証明が発動する心理学的、脳科学的理由を解説するとともに、営業やマーケティングに活用する方法について紹介していきます。

というわけで本日は、

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

社会的証明とは

マジョリティー(多数派)の意見に従おうとする心理傾向

社会的証明(Social Proof)は、心理学の概念で、人々が自分の意思決定や行動に影響を与える他人の意見や行動を参照する現象を指します。これは、不確かさや不安がある状況で、他人の選択や行動を指針として判断し、自分自身の行動を調整しようとする人間の自然な傾向から生じます。

分かりやすい例としては、レストラン選びです。たくさんのレストランがある中で、どれがおいしいのか分からない場合、人々はよく人気のあるレストランや、多くの人が並んでいるレストランを選びます。これは、多くの人がそのレストランを選んでいるという事実が、食事がおいしいという「社会的証明」を提供しているからです。

社会的証明は、マーケティングや広告でも利用されています。例えば、商品のレビューや評価、お客様の声、セールスの実績などを使って、消費者にその商品やサービスが信頼できるものであることを示すことができます。

ただし、社会的証明は必ずしも正確な情報を提供しているわけではありません。時には、人々が誤った情報や行動に従ってしまうこともあります。だからこそ、社会的証明を参考にする際は、他の情報源も検討し、独自の判断をすることが大切です。

社会的証明の具体例

では、社会的証明の具体例をいくつかみていきましょう。

- 商品レビュー

- SNSのいいね数 フォロー数

- 友人や家族の勧め

事例1:商品のレビューと評価

オンラインショッピングサイトで商品を購入する際、多くの人がレビューや評価をチェックします。高い評価や良いレビューが多い商品は、質が良いという社会的証明があり、消費者は安心して購入できると感じます。一方で、評価が低かったり、悪いレビューが多い商品は、避ける傾向があります。

事例2:SNSのいいね数 フォロワー数

ソーシャルメディア上で、投稿やアカウントに多くの「いいね」やフォロワーがいると、人気があるという社会的証明が生まれます。これによって、その投稿やアカウントが価値があると感じ、他の人々も「いいね」を押したり、フォローする傾向があります。

事例3:友人や家族の勧め

映画やテレビ番組、本、新しいレストランなどを選ぶ際、友人や家族からの勧めに従うことがあります。彼らがその作品やお店を楽しんだと言っていれば、それは良いという社会的証明があり、自分もそれを試してみたいと思うことがあります。

なぜ社会的証明は発動するのか

社会的証明が発動する理由として、下記の4つの要因が挙げられます。

- 不確実性の緩和

- 帰属感・承認欲求

- 知識の節約

- ミラーニューロン

不確実性の緩和

人間は不確実性や不安を感じると、自分自身の判断よりも他人の意見や行動に頼りがちです。これは、他人の行動が正しいという社会的証明を提供し、不確実性や不安を軽減するからです。心理学的には、他者の選択や行動を参考にすることで、自分が間違った判断をするリスクを低減できると考えられています。

帰属感・承認欲求

人間は社会的な動物であり、仲間に受け入れられることを求める傾向があります。他人が行っている行動に従うことで、グループに適応しやすくなると感じるため、社会的証明に従うことがあります。この心理的メカニズムは、脳内の報酬系に関連しており、他人とのつながりや承認を得ることで、脳内の快楽物質であるドーパミンが放出されます。

知識の節約

人々は情報を処理する際に、効率的に知識を節約しようとする傾向があります。社会的証明は、そのような情報処理のショートカットとして機能します。他人の意見や行動を参考にすることで、自分自身で情報を集めて分析する手間を省くことができます。

ミラーニューロン

脳内に存在するミラーニューロンは、他人の行動を観察し、自分自身がその行動を行うかのように脳を活性化させる役割を果たしています。これにより、他人の行動に共感しやすくなり、社会的証明に影響されやすくなると考えられています。

社会的証明の実験

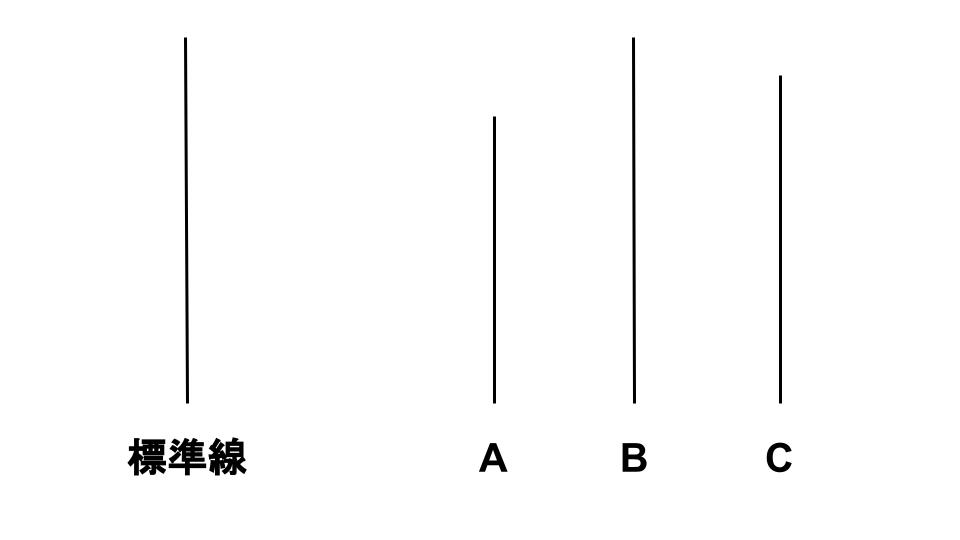

社会的証明に関する有名な実験のひとつに、心理学者のソロモン・アシュによる「アシュの同調実験」があります。この実験は1950年代に行われ、人々がどの程度他者の意見に影響されるかを調べるためのものでした。

実験は、参加者が一つのグループに参加し、視覚的な課題を解決するという形式で行われました。グループには、実は実験者に協力している「共犯者」が6人含まれていました。課題は、線の長さを比較するもので、3本の線(A, B, C)のうち、標準線と同じ長さのものを選ぶというものでした。正解は明らかで、誰が見ても判断できるほど簡単なものでした。

実験が進むにつれ、共犯者たちはわざと間違った答えを言い始めました。この状況で、本当の参加者がどのように反応するかが注目されました。

驚くべきことに、76%の参加者が共犯者たちの間違った答えに同調し、自分の目で明らかに見える正解を捨ててしまいました。実験結果は、人々が他者の意見や行動に強く影響されることを示しており、社会的証明の力を示す典型的な例とされています。

アシュの同調実験は、他者の意見や行動がどのように個人の判断に影響を与えるかを示す古典的な実験であり、社会的証明の概念を理解するうえで重要な事例です。ただし、この実験はあくまで研究の一例であり、社会的証明がどのように働くかについては、他の要因や状況によっても異なることに注意が必要です。

社会的証明を営業に活用する方法

ここでは、社会的証明を営業に活用する方法をいくつか紹介していきます。

- 顧客の成功事例

- 口コミや推薦

- 業界リーダーとの提携

方法1:顧客の成功事例

営業時に、すでに商品やサービスを利用して成功を収めた顧客の事例を紹介することで、潜在的な顧客に安心感を与えます。例えば、ある企業がCRMソフトウェアを販売している場合、同業界の顧客がどのようにして業績向上につながったかを具体的に説明することが効果的です。

方法2:口コミや推薦

顧客からの口コミや推薦を活用し、他の潜在的な顧客に紹介することで、信頼性を高めます。例えば、不動産業者が賃貸物件を紹介する際に、現在の入居者からの良い評価や推薦を提供することで、潜在的な顧客の安心感が増します。

方法3:業界リーダーとの提携

業界リーダーや有名企業との提携やパートナーシップを強調することで、潜在的な顧客に信頼感を与えます。例えば、ウェブデザイン会社が大手企業と提携していることをアピールすることで、新規顧客にもその会社が信頼できるというイメージが伝わります。

社会的証明をマーケティングに活用する方法

ここでは、社会的証明を営業に活用する方法をいくつか紹介していきます。

- SNSの利用

- レビューや評価

- 受賞歴や認定

方法1:SNSの利用

SNSでの「いいね」やシェア、フォロワー数を増やすことで、人気や信頼性をアピールできます。例えば、Instagramで人気のインフルエンサーがある商品を紹介したり、Twitterで多くのリツイートやいいねがついた投稿を利用して、その商品の人気を訴求できます。

方法2:レビューや評価

オンライン上でのレビューや評価を活用し、製品やサービスの品質をアピールします。例えば、Amazonで高評価を得ている商品や、食べログで高評価のレストランを宣伝することで、潜在的な顧客の興味を引きます。

方法3:受賞歴や認定

受賞歴や認定をアピールすることで、製品やサービスの価値や信頼性を示すことができます。例えば、ある化粧品ブランドが国際的な賞を受賞している場合や、環境に優しい製品に与えられる認定を受けている場合、これを強調することで、潜在的な顧客に製品の信頼性や品質を訴求できます。

まとめ

社会的証明とは|営業・マーケティングに活用例を紹介

お分かりの通り、社会的証明は、人間の本能を刺激する最強の心理法則と言えます。

まだ、あなたの営業戦略やマーケティング戦略に、社会的証明を入れていないのであれば、この記事を参考にして、すぐにでも導入するようにしましょう。

-1.jpg)

社会的証明とは|営業・マーケティングに活用例を紹介