こんな悩みを抱えていないでしょうか?

誰しも一度は「影響力を持ちたい!」と思ったことがあるのではないでしょうか?

ところで、あなたに質問があります。

- なぜ、アップルは、これほどまでに多くのファンを獲得し、大成功をおさめることができたのでしょうか?

- なぜ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアは多くの民衆を運動に参加させることができたのでしょうか?

- なぜ、ライト兄弟は、政府からの補助金ゼロ、コネもゼロの状態で飛行機を開発することができたのでしょうか?

結論、彼らが「Why(なぜ)」から始めていたからです。このように、Whyから始めることによって、他者をインスパイア(奮起させる)することができます。

もしも、「私も他者をインスパイアできるようになりたい!」という方は、最後まで読んでいただければと思います。

というわけで本日は、

ゴールデンサークル理論|人々を鼓舞する説得術【→事例も紹介】

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

ゴールデンサークル理論とは

人々を感動させ、奮起させるための理論

ゴールデンサークル理論は、マーケティングコンサルタントのサイモン・シネック氏が提唱した理論になります。ゴールデンサークル理論は、あらゆるエキスパートたちによるプレゼンテーションを無料で視聴できる動画配信サービスである”TEDトーク”などでも扱われました。

ゴールデンサークル理論の事例

サイモン・シネック氏は、ゴールデンサークル理論によって人々をインスパイヤするには、「ある対象を説明する順番が大切である!」と言います。

Why(なぜ):自分がいましていることを、している理由(理念・大義)

How(どのように?):自分がしていることの手法

What(なに?):自分がしていること

事例:Apple

Why(なぜ):現状に挑戦し、他者と違う考えをする。それが私たちの信条です

How(どのように?):製品を美しくデザインし、操作法をシンプルにし、取り扱いを簡単にすることで、私たちは現状に挑戦します

What(なに?):その結果、素晴らしいコンピュータが誕生しました。1台いかがですか?

事例:売れない会社

What(なに?):我々は素晴らしいコンピュータを作っています

How(どのように?):美しいデザイン、シンプルな操作法、取り扱いも簡単

Why(なぜ?):・・・・・・

「WHY」を買う消費者

消費者は「WHAT」ではなく「WHY」を買います。しかし、多くの企業は「WHY」を伝えることができていません。

例:Appleが革新的な理由

Appleは、別に特別な企業ではありません。たとえば、デル、ヒューレット・パッカード、ゲートウェイ、東芝など、これらはどれもコンピュータを製造している会社ですが、大きな違いはほとんどありません。

- どの会社にも上手くいっているシステムと上手くいっていないシステムがあります

- 人材・資源・代理店・コンサルタント・メディアに関する条件は、どの会社も似たようなものです

- どこも有能なマネージャー、最高あるデザイナー、優秀な技術者を抱えています

では、なぜAppleだけが途方もない成功をおさめることができたのでしょうか?繰り返しにはなりますが、結論、「WHAT」ではなく、「WHY」を伝えているからです。

ゴールデンサークル理論は「生物学」

ゴールデンサークル理論は、人間の進化に深く根ざした ”生物学”と言えます。ここでは、下記の2つの脳について解説していきますね。

- 大脳辺縁系(哺乳類脳)

- 大脳新皮質(人間脳)

大脳辺縁系(哺乳類脳)

直感的な感情の機能をつかさどる(意思決定をつかさどる)

ここは、「WHY」と「HOW」に対応しています。つまり、最初に「WHY」を伝えることで、意思決定を司る大脳辺縁系を刺激することが出来るのです。なので、最初に伝えるべきは、「WHY」というわけですね。

大脳新皮質(人間脳)

論理的な言語の機能をつかさどる

ここは、「WHAT」に対応しています。つまり、仮に最小に「WHAT」を語ってしまえば、意思決定を司らない脳を刺激することになるので、「WHAT」から伝えるべきではないわけです。

感情VS理性

我々は、感情と理性のどちらで意思決定していると思いますか?

結論、我々は、感情で意思決定を下します。

たとえば、「なぜ今の奥さんと結婚したんですか?」と質問しても、明確な答えが返って来ることはないでしょう。なぜなら、感情という直感で意思決定したに過ぎないからです。

だから、仮に下記のようなそれらしい説明をしたとしても、それは見せかけの動機であり、「真の動機」ではありません。

- 愉快なところかなぁ〜

- 頭も良いからねぇ〜

- 気が使えるところかなぁ〜

このように、我々には、感情で意思決定を下し、後からそれを理性で正当化するという性質があります。

「WHY」がなぜ人を動かすのか

ここからは「なぜ人はWHYにインスパイアされるのか?」という疑問にお答えしていこうと思います。

- 理由を聞くと安心するから

- 感情ヒューリスティックが働くから

理由1:理由を聞くと安心するから

たとえば、オータニが「この記事を最後まで読みましょう!」とだけあなたに伝えたとする。

さて、あなたは「よし!読もう!」と思うのでしょうか?もちろん、私に相当の影響力があれば読もうとする人もいるでしょう。

しかし、仮にそうだとしても、そう思わないですよね?きっと心の中で「何で?(WHY)この記事を最後まで読まないといけないの?」と感じたのではないでしょうか。

このように、我々は、ある主張をされると反射的に理由が気になってしまうんですよね。これは逆にいうと、「理由を聞くと安心できる」という言い方もできます。

理由2:感情ヒューリスティックが働くから

感情によって意思決定してしまうという心理現象

例:上手い販売者

先に「WHY」を伝えることで、それが刺さった消費者は「Appleという会社はなんて素晴らしいんだ!」とポジティブな評価を下すようになります。なので、その後の内容も全て無意識レベルでポジティブに色塗るようになるのです。

例:下手な販売者

しかし、多くの人は「WHY」を語りません。「WHY」を語らずに、商品・サービスを勧めても、相手はなかなか購入決断をしてくれません。

なぜなら、繰り返しにはなりますが、意思決定は直感的な感情をつかさどる大脳辺縁系で行われるからです。このように、生物学的に見ても、「WHY」を語ることは必須であるということが分かりますね。

ゴールデンサークルと「普及の法則」

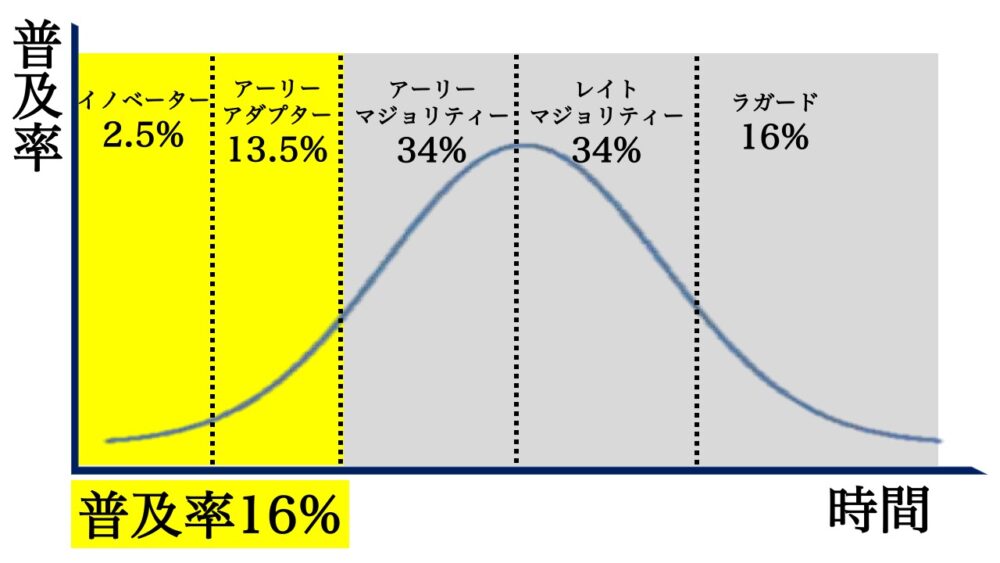

社会にイノベーション(新しい技術の発明)が普及して行く過程を説明した概念

1962年に、アメリカの社会学者エベレット・M・ロジャーズ氏が、著書『イノベーションの普及』の中で提唱した。たとえば、スマホが市場に落とされてから、今のように普及するまでの過程を想像してもらえると分かりやすいかもしれません。

イノベーションを採用する5つのタイプ

- イノベーター(導入者):2.5%

- アーリー・アダプター(初期採用者):13.5%

- アーリー・マジョリティー(初期多数派):34%

- レイト・マジョリティー(後期多数派):34%

- ラガード(出遅れ):16%

上記の図を見ていただけると、非常に分かりやすいのではないかと思います。

疑問:イノベーションを普及させるには

- イノベーター(導入者):2.5%

- アーリー・アダプター(初期採用者):13.5%

- アーリー・マジョリティー(初期多数派):34%

- レイト・マジョリティー(後期多数派):34%

- ラガード(出遅れ):16%

イノベーションを普及させるためには、イノベーター(導入者)とアーリーアダプター(初期採用者)を味方にしなければなりません。

例:スマホ

たとえば、新しいスマホのリリースで例えるとこんな感じです。

- イノベーター(導入者)=発売当日まで、外で寝泊まりする人たち

- アーリー・アダプター(初期採用者)=10日くらい経ってから、購入する人たち

そして、それ以降のアーリー・マジョリティー(初期多数派)が購入して〜という順番で普及していくわけです。

普及させたいのであれば、やっぱり「WHY」

「商品・サービスを普及させたい!」と考えるのであれば、「WHY」を意識しましょう。なぜなら、イノベーター(導入者)とアーリーアダプター(初期採用者)は直感に従うからです。

例:スマホ

たとえば、ガラケからスマホにシフトチェンジする時、多くの人たちは大きな不安感を抱いています。なぜなら、まだ誰も使ったことがない商品ですからね。

では、そんな中、どうすればスマホを購入してもらうことができるのでしょうか?結論、WHYを使って感情に訴えるしかありません。

だから、その商品の特徴など(WHAT)をベラベラ伝えるのではなく、「なぜこの商品が生まれたのか?」(WHY)というところをしっかり伝えることが大切なのです。

まとめ

ゴールデンサークル理論|人々を鼓舞する説得術【→事例も紹介】

ゴールデンサークル理論は、イノベーションでもそうですが、相手を説得するためにも効果的なフレームワークです。

なので、ぜひあなたの営業戦略・マーケティング戦略の中にも積極的に取り入れるようにしましょう。

-1.jpg)

部下を引っ張れるリーダーになりたい…

応援してくれる人たちを募りたい…