プロスペクト理論とは、リスクを伴う意思決定における人間の心理的な偏りを説明する理論のことです。

従来の経済理論では、人々は合理的に利益を最大化し、リスクを最小化するように行動するとされていますが、現実の消費者行動はこの理論とは必ずしも一致しません。

この問題に対処するために提案されたのが、プロスペクト理論なのです。

この記事では、プロスペクト理論の基本的な概念や構成要素を詳しく解説し、マーケティング戦略におけるその応用方法を具体的な事例を交えて紹介します。これにより、消費者の心理を理解し、効果的なマーケティングを展開するための手法を探求していきます。

というわけで本日は、

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

プロスペクト理論とは

リスクを伴う意思決定における人間の心理的な偏りを説明する理論

プロスペクト理論(Prospect Theory)は、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルツキーによって1970年代に提案された、リスクを伴う意思決定に関する行動経済学の理論です。この理論は、人々が利益と損失、および確率をどのように評価し、それらの情報に基づいて選択を行うかを説明します。プロスペクト理論は、古典的な経済学の期待効用理論とは異なり、人々の意思決定における心理学的な要素を考慮に入れています。

プロスペクト理論の主な要素は、確率加重関数、価値関数、損失回避、参照点依存、感応度逓減性などです。プロスペクト理論は、人々の意思決定における認識や行動の偏りを説明するため、行動経済学や心理学の分野で広く利用されています。この理論は、金融市場、政策決定、マーケティング戦略など、多くの実用的な応用があります。

プロスペクト理論の日常的な事例

ではここからは、プロスペクト理論の日常的な事例をいくつか紹介します。

- 旅行保険の加入

- 無料サンプルの配布

- セール期間中の購入行動

事例1:旅行保険の加入

旅行保険に加入することで、旅行中に発生するリスク(病気や事故など)に対処できると感じるため、多くの人が加入します。この場合、確率加重関数(後程解説します)が働いており、低確率のリスクに対して過大評価していることが示唆されます。

事例2:無料サンプルの配布:

多くの人が無料サンプルをもらうことに喜びを感じます。これは、損失回避の心理(後程解説します)が働いており、無料で得られるものを逃すことが損失に感じられるためです。また、無料サンプルを試した後に購入することが増えることもあります。

事例3:セール期間中の購入行動

セール期間中に限定された割引が提供されると、消費者は損失回避の心理(後程解説します)から、セール期間中に購入を行う可能性が高まります。通常購入する予定のなかった商品も、割引を逃すことへの恐怖から購入することがあります。

プロスペクト理論の構成する2つの関数

プロスペクト理論は、下記の2つの関数により構成されています。

- 価値関数

- 確率加重関数

価値関数

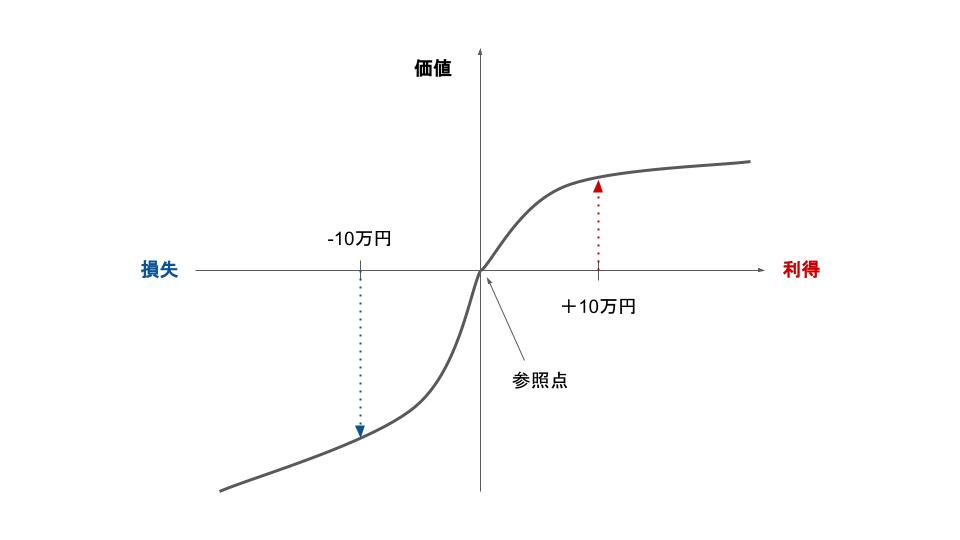

価値関数は、利得や損失をどのように評価するかを示します。この関数は、感応度逓減性と損失回避という特徴を持っており、利得と損失の評価に参照点依存性が関与しています。

たとえば、上記画像を参考にして下さい。同じ10万円という金額でも、それを得る時と失う時では、価値の大きさが全く違ってきます。つまり、10万円を得るよりも、10万円を失った時の方が感情に大きな変化があるということです。

確率加重関数

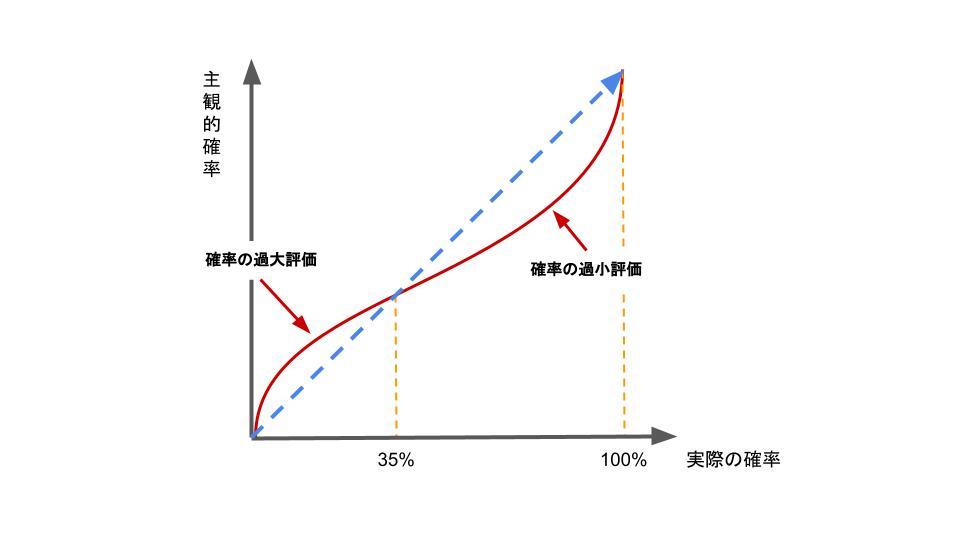

確率加重関数は、人々が低確率の事象を過大評価し、高確率の事象を過小評価する傾向があることを示します。これは、人々がリスクを評価する際に、実際の確率とは異なる主観的な確率を用いることが原因です。

たとえば、人々は宝くじにおいて、非常に低い確率で大金が当たることを過大評価する傾向があります。実際の当選確率は非常に低いにも関わらず、大きな報酬が期待されるため、多くの人々が宝くじを購入します。これは確率加重関数によって、低確率の事象が過大評価されることを示しています。

プロスペクト理論の構成要素

ここでは、プロスペクト理論を構成する理論をいくつか紹介していきます。

- 損失回避

- 参照点依存性

- 感応度逓減性

理論1:損失回避

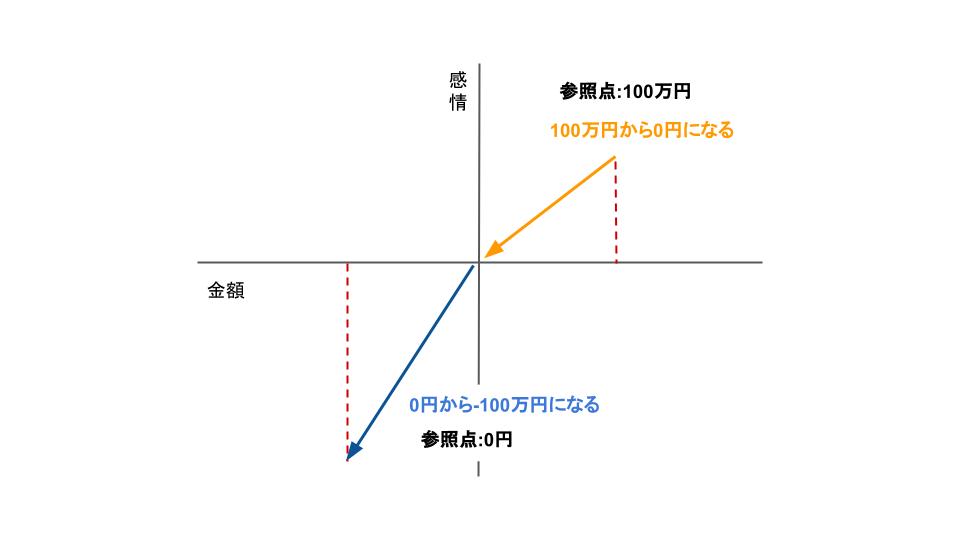

損失回避は、人々が利益よりも損失に対して強い反応を示すという現象を指します。同じ金額の利益と損失がある場合、損失に対する感覚的な影響は利益に対するものよりも大きいとされています。これは、人々がリスクを避ける行動を取ることが多い理由の一つです。

理論2:参照点依存性

参照点依存性は、人々が現在の状況や過去の経験に基づいて価値判断を行うという現象を指します。参照点は、個人が損失と利益を評価する際の基準となるポイントであり、この参照点からの変化によって人々は損失と利益を感じます。

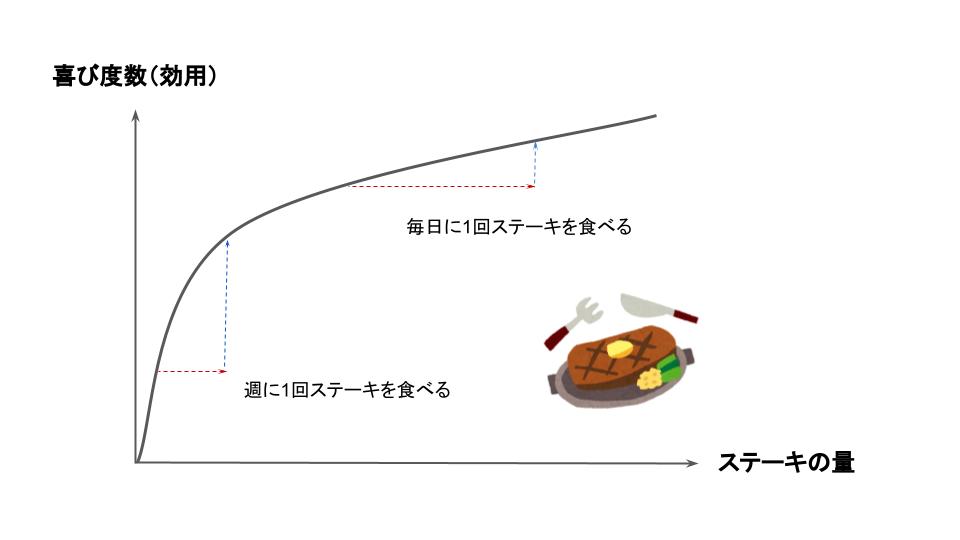

理論3:感応度逓減性

感応度逓減性は、人々が利益や損失の絶対的な額よりも、相対的な変化に対する感受性が低下する傾向があることを指します。たとえば、100ドルを持っている人にとって、10ドルの損失は大きく感じますが、1000ドルを持っている人にとっては、10ドルの損失はあまり大きく感じません。

プロスペクト理論をマーケティングに活用する方法

ではここからは、プロスペクト理論をマーケティングに活用する方法をいくつか紹介します。

- 期間限定

- 松竹梅戦略

- 表現を変える

- 数を制限する

- バンドル販売

方法1:期間限定

たとえば、セール期間中に限定された割引クーポンを提供し、消費者に「このチャンスを逃すと損をする」という印象を与える。消費者は損失を避けたいという心理から、セール期間中に購入を行う可能性が高まります。

方法2:松竹梅戦略

松竹梅戦略とは、「松(小額)、竹(中額)、梅(高額)」という3つの選択肢を用意する戦略のことです。これにより、竹(中額)が売れやすくなります。(ゴルディロックス効果)

たとえば、高級ブランドの商品の隣に、同じカテゴリーで価格がさらに高い商品を配置することで、消費者にとっての参照点を変えます。これにより、元々高価だと感じていた商品も、比較対象となる他の商品と比較することで、相対的に手頃な価格に感じるようになります。

方法3:表現を変える

たとえば、月額1000円のサブスクリプション料金を「1日あたりわずか33円」と表現することで、消費者にとって負担が軽いと感じさせる。同じ金額でも、異なるフレーミングによって価値の評価が変わります。

方法4:数を制限する

たとえば、抽選で1人に10,000円の商品券が当たるキャンペーンを実施することで、消費者は低確率の高額賞品に過大評価を与え、キャンペーンへの参加意欲が高まります。これにより、商品の購入やサービスの利用が促進される可能性があります。

方法5:バンドル販売

たとえば、50,000円のスマートフォンに、価値5,000円のアクセサリーセットを無料で付けることで、消費者はバンドルされた商品の価値をより高く評価する。感応度逓減性により、高額商品と低額商品が組み合わされることで、相対的な価値が上昇すると感じられます。

まとめ

プロスペクト理論とは|5つの基礎理論やマーケティングでの活用方法を徹底解説

本記事では、プロスペクト理論とその構成要素について詳しく解説しました。プロスペクト理論は、損失回避、参照点依存性、感応度逓減性、確率加重関数などの概念を用いて、人々の意思決定における非合理性やバイアスを説明する理論です。

マーケティングにおいては、プロスペクト理論を活用することで、消費者の心理を理解し、効果的な戦略を展開することが可能です。プロスペクト理論を適切に取り入れることで、消費者の意思決定プロセスをより正確に捉え、ビジネスの成功につなげることができます。

-1.jpg)

プロスペクト理論とは|5つの基礎理論やマーケティングでの活用方法を徹底解説