こんな悩みを持っていないでしょうか?

きっと、「話し方はものすごく大切なことだ!」と感じているけど、「じゃあ実際にどうやって鍛えるの?」といった疑問を持っているのではないでしょうか?

確かに、話し方を鍛えるという表現自体が抽象的過ぎて、イメージが湧きづらいですよね。

たとえば、「料理を上手くなりましょう!」と言われても、「じゃあ具体的に何をすれば?」って感じなのと全く一緒です。

本記事では、「話し方を鍛える」というワードを具体的にして、さらにそのコツを解説していこうと思います。

というわけで本日は、

相手に伝わる話し方のコツ【4つのフレームワークも紹介】

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

話し方とは

話し方=「何を話すか?」+「どう話すか?」

話し方とは、「何を話すか?」と「どう話すか?」という二つの要素で構成されています。もっと砕いていうのであれば、「伝える内容」と「伝え方」ですね。では、以降では、これら2つの要素をもう少し具体的に解説していきます。

何を話すか?

結論、「何を話すか?」とは、「話す内容」のことです。

たとえば、「嫌い」よりも「好きではない」の方が印象がいいですよね。他にも、頻繁に人の悪口を言う人に対して、良いイメージを持つ人はいないですよね。

このように、「どのような情報を伝えるのか?」というのは、話し方を鍛える上で非常に大切な要素となります。なので、相手に話す内容は常に気を配るようにしましょう。

どう話すか?

結論、「どう話すか?」とは、「表現の仕方」のことです。

たとえば、笑顔で「好き」と言われるのと、真顔で「好き」と言われるのとでは、捉え方が全く違ってきますよね。前者では、「本当に好きなんだ!」と伝わりますし、後者では「本当に好きなの?…」と感じられてしまいます。

このように、「どのように表現をして伝えるか?」というのは、話し方を鍛える上で非常に大切な要素となります。なので、「相手にどのように表現するか?」は常に意識するようにしましょう。

話し方を構成する2つの要素

次は、もう少し専門的な話をしましょう。具体的には、「何を話すか?」と「どう話すか?」がどのような関係にあるのか、について深掘りして解説していこうと思います。

ところで、我々は、大きく分けると、2つの情報を用いて相手とコミュニケーションを取っているということをご存知でしょうか。

- 言語情報

- 非言語情報

言語情報とは「何を話すか?」で、非言語情報とは「どう話すか?」のことです。上記の図を見てもらえると、分かりやすいのではないかと思います。

では、その上であなたに質問です。あなたは、「言語情報」か「非言語情報」は、どちらの方が重要だと思います?もちろん、どちらも重要であることは当たり前なのですが。

答えは、非言語情報です。もしかしたら、この解答に「え!そんなバカな!」って思った方も多いのではないでしょうか。

では、その疑問を解消していきましょう。

たとえば、「うるせーよ」という言語情報があります。これ自体は相手に悪印象を与える言語情報と言えます。では、それを「笑いながら伝える」とどうなるでしょうか。そうです、怒っているのではなく、ふざけていると思われるわけです。

このように、我々の言語情報の意味は、非言語情報に支配されているということがわかるのではないでしょうか。

話し方とメラビアンの法則

話し手が聞き手に与える影響を3つの要素に分けた概念

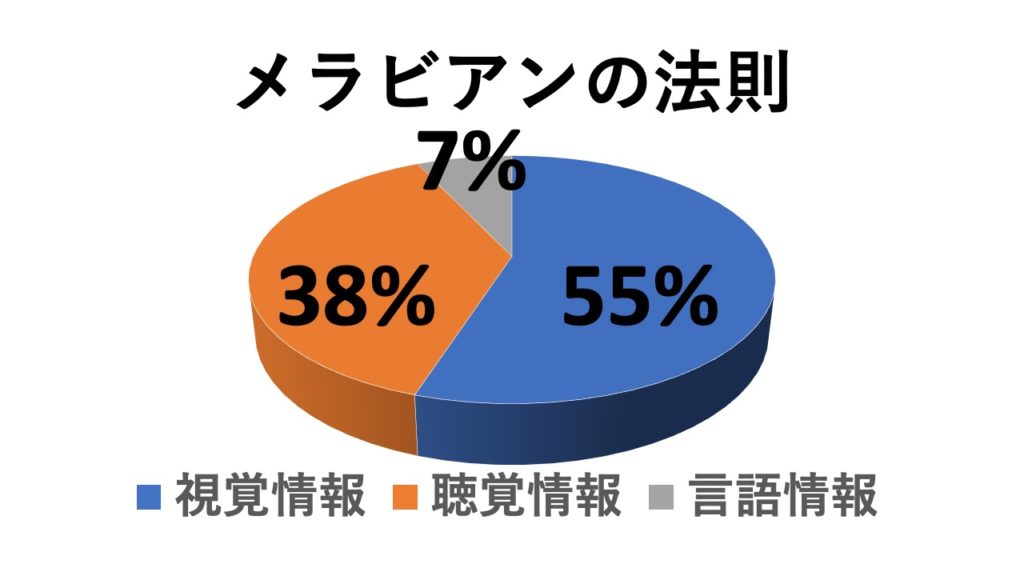

人生で一度は聞いたことがあるであろう、メラビアンの法則でも、非言語情報の重要性について触れています。

※ 赤色=非言語情報、青色=言語情報

上記数字の意味などを簡単に説明すると、上記の情報が上記の割合で聞き手に影響を与えるということを言っています。

たとえば、笑いながら怒った場合、怒られている側からは”ふざけている”と評価されることがほとんどになります。なぜなら、視覚情報、聴覚情報が優先されて、言語情報の優先順位が下がってしまうからです。

非言語情報の方が大切だということを前述しましたが、これは心理学的にも証明されている普遍の現象であるということが分かりますね。

非言語コミュニケーションを鍛える:話し方のコツ

前の記事では、非言語情報がいかに大切か、ということを理解していただけたのではないかと思います。というわけで、ここからは非言語情報をポジティブにするために、重複するところもありますが、下記の3つの要素を理解していきましょう。

- 視覚情報

- 聴覚情報

- 話す順番

要素1:視覚情報

視覚とは、文字通り「見た目」のことです。

たとえば、伝える内容が一緒だったとしても、「服装がダラシない営業マン」よりも、「スーツをビシッと着こなした営業マン」からの発言の方が説得力を感じますよね。

要素2:聴覚情報

視覚とは、文字通り「聞こえるもの」のことです。

たとえば、声が大きい人の話って、その迫力から「説得力あるなぁ〜」って感じませんか。他にも、お笑い芸人さんのようにテンポが良い話ってずっと聞いていられますよね。

要素3:話す順番

実は、情報を伝える順番も非常に大切な要素と言えます。

たとえば、結論から伝えず、ダラダラと話をしていたら、たとえ素敵なセリフを伝えていたとしても、「結局何が言いたいの?…」とイライラされてしまいます。

他にも、先にオチを伝えてから、そのエピソードを話しても「つまんな…」と思われてしまいます。このように、どのような順番で話をするか?というのは非常に大切な要素と言えます。

4つのフレームワーク:話し方のコツ

では、ここからは下記4つのフレームワークについてそれぞれ解説していこうと思います。

- SDS法

- PREP法

- DESC法

- 起承転結

話し方1:SDS法

Summary:全体の概要

Details:詳細の説明

Summary:全体のまとめ

SDS法は、明快さを向上させるためのフレームワークになります。つまり、相手から「分かりやすい!」を引き出す型ですね。一つ事例を見ておきましょう。

- 何か習慣化したいことがあるなら、小さくスタートするようにしましょう。

- たとえば、ダイエットをスタートする時に、「明日から毎日1時間ランニングをしよう!」とするのではなく、「今日からとりあえず外に出て歩くことからスタートしよう!」と決断するのです。

- このように、いきなり大きな行動からしようとすると、失敗してしまう可能性が高まります。

話し方2:PREP(プレップ)法

Point:主張、結論

Reason:理由

Example:具体例

Point:主張、結論

PREP(プレップ)法は、説得力や容易性を高めるフレームワークです。なので、何か強い主張をしたい時に使うのがいいでしょう。こちらについても事例を1つ見ておきましょう。

- 主張をしたら、必ず「理由」を添えるようにしましょう。

- なぜなら、「理由」を添えることで、説得力を高めることができるからです。

- たとえば、~エレンランガーの実験~

- だから、何かの主張を伝える際には、必ず「理由」をいれるようにしましょう。

話し方3:DESC(デスク)法

Describe:描写

Express:表現

Suggest:提案

Consequence:結果

DESC(デスク)法は、承諾率を高めるフレームワークです。なので、相手から「YES」を取りたい時に使うのがいいでしょう。

- 先日、日本で合計100名の人たちが〇〇ウイルスに感染したという報告を受けました。そして本日、さらに70名の人たちが〇〇ウイルスに感染したとのこと。

- このままでは、感染者が増えていく一方です。つまり、死亡者もどんどん増え、経済も回復に向かいません。

- だから、日本では「外出自粛」を本格的に始動するべきだと考えます!

- このように、一人ひとりが「外出自粛」を意識することで、〇〇ウイルスによる被害を圧倒的に減らすことができますし、それが景気回復に繋がるのです!

4:起承転結

起=きっかけ

承=続き

転=変化

結=結末

起承転結は、エピソードトークの時に使うようにしましょう。たとえば、お笑い芸人などは、起承転結に当てはめて使うことが多いですね。下記は、恋愛ドラマの構成を起承転結で表したものがあります。

- 起=男女が最悪な形で出会う(起)

↓ - 承=徐々にお互いが惹かれあっていく (承)

↓ - 転=二人を引き裂く事件が発生 (転)

↓ - 結=困難を乗り越え、二人が結ばれる(結)

まとめ

相手に伝わる話し方のコツ【4つのフレームワークも紹介】

本日の内容をまとめると、話し方とは、「何を話すか?」「どう話すか?」という2つの要素で構成されており、「どう話すか?」が非常に大切な要素でした。

しかし、「どう話すのか?」をどう鍛えるのか、それは「視覚情報・聴覚情報・話す順番」を鍛えることで解決します。そして、「話す順番」を鍛えるためには、フレームワークの習得が大切ということでした。

今後はぜひ、フレームワークを意識してコミュニケーションを取るようにしていきましょう。

-1.jpg)

話し方ってどうやって鍛えるの?

もっと話し上手になりたい…