ホイラーの法則は、販売の本質を突いている非常に汎用性の高い法則になります。なので、営業活動をしている方は、必ず押さえておくようにしましょう。

というわけで、これ以降では、これら5つの法則をそれぞれ解説していこうと思います。

目次

ホイラーの法則とは

人にモノを買わせる原則を5つにまとめた方程式

- ステーキを売るな、シズルを売れ!

- 手紙を書くな、電報を打て!

- 花を添えて言え!

- もしもと聞くな!どちらと聞け!

- 吠え声に気をつけろ!

ホイラーの法則は、20世紀半ばに活躍した営業講師・コンサルタントであるエルマー・ホイラー氏により提唱されました。

彼は、10万5千もの売り文句を分析し、1900万人に実験を行いました。その結果「大多数の人に買わせるフレーズがある!」と確信し、それを「ホイラーの法則」としてまとめたのです。

では、これ以降では、上記5つの法則についてそれぞれ解説していきます。

ホイラーの法則1:ステーキを売るな、シズルを売れ!

上記意味としては、「顧客が欲しくなるセールスポイントを売りましょう!」ということ。

「シズル」とは、ステーキをジュージューと焼く音のことです。我々は、ステーキそれ自体ではなく、それを焼いた時のジュージューという音に欲求が生まれ、ついついヨダレが出てしまいます。

と言っても、まだ理解できないですよね。ということで、以降ではより具体的に上記意味を解説していこうと思います。

例:コードレス掃除機

では、シズルには、一体どのようなシズルがあるのかを一緒に考えていきましょう。

- 絡まないコード

- 扱いやすいハンドル

- 抜群の吸引力

- 軽快な走行性

- 手間がかからない

- 早く掃除ができる

- よりキレイになる

- より健康になる

「特徴」と「シズル」がそれぞれ対応しているのが分かるでしょうか?このように、構造・仕組み・値段も大切なのですが、それよりも顧客が得られる未来を得ることの方が何百倍も大切なのです。

| メリット | シズル |

| コードが絡まない→ | 手間がかからない |

| 扱いやすいハンドル→ | 早く掃除ができる |

| 抜群の吸引力→ | よりキレイになる |

| 軽快な走行性→ | より健康になる (腰が痛くならない) |

違い:メリット・ベネフィット

商品・サービスによって得られる恩恵

結論から言えば、シズルとは、営業用語で言えば”ベネフィット”のことです。下記でメリットと比較しながら、ベネフィットの理解を深めていきましょう。

メリット

- 絡まないコード

- 扱いやすいハンドル

- 抜群の吸引力

- 軽快な走行性

これらの内容は全て商品のメリットとなります。しかし、これだけでは顧客が商品を購入してくれないでしょう。

なぜなら、我々営業マンが本当に売らなければならないのは、メリットによって得られる顧客の未来(ベネフィット)だからです。

ベネフィット

- 手間がかからない

- 早く掃除ができる

- よりキレイになる

- より健康になる

営業トークで説明するなら、顧客に「コードレスなんです!(メリット)」と伝えるよりも、「コードレスタイプなので、掃除の時のストレスが無くなります!(ベネフィット)」と伝えた方が刺さりやすく、売れやすいということですね。

ホイラーの法則2:手紙を書くな、電報を打て!

上記意味は、「できるだけ少ないフレーズで顧客の注意を引きつけろ!」ということです。

手紙は”ダラダラと長い文章をしたためたもの”、電報は”大切なメッセージが単刀直入に書いてあるもの”という意味合いで使われています。

たとえば、商品・サービスの特徴などを、ただダラダラ話している営業マンに魅力を感じないですよね?つまり、「電報のように、伝えたいことを端的に伝える営業をしましょう!」ということです。

アプローチは短い言葉で

人々は営業マンの評価をものの数秒で決めてしまいます。だから、顧客の心を一瞬で掴まなければならないわけです。

たとえば、商品の特徴などをダラダラダラダラ〜と話している営業がいたらイライラしますよね?

そうならないためにも、手紙形式ではなく、電報形式で言葉を届ける必要があるのです。では、先ほどの電気掃除機を売るときはどうするのか?

- ワイヤレスなので、もう掃除にストレスを抱えることもありません!

- 抜群の吸引力で、目に見えないホコリも完全に吸い取ります!

- 走行性が増したことで、もう腰を悪くすることもありません!

なるべく10秒以内にシズルを伝えるようにしましょう。もう一つは、最初の10語を意識するようにしましょう。

たとえば、上記で説明するのであれば、「ワイヤレスなので!」「抜群の吸引力で!」などですね。電報の冒頭であえてキャッチーな謳い文句を持っていくことで、インパクトを与えることができるようになります。

セールスは3分以内で

たとえば、電報形成のアプローチにより、顧客は興味を持ち立ち止まってくれたとする。

しかし、ここからが営業マンの勝負です。あなたは、ここから約3分で、契約を取り付けるまでにいかなければなりません。

これに関しては、ホイラーの法則の提唱者であるエルマー・ホイラー氏は、ジョンズ・ホプキンス大学での実験が参考になるでしょう。

被験者に心理検流計(ウソ発見器のこと)を装着してもらい、その目の前でシズルを使った長いセールストークを伝えます。

セールストークの効果が目に見えて減退する限界は3分であるということがわかりました。

なので、ダラダラとセールストークを伝えるのではなく、短い時間で一気に勝負を決めるようにしましょう。

ホイラーの法則3:花を添えて言え!

上記意味は、「言葉だけではなく、動作や表情を使って伝えましょう!」ということです。

たとえば、ただ言葉だけで「誕生日おめでとう」と伝えるよりも、花束と一緒にその言葉を伝えた方が、よりいっそう伝わりますよね?

つまり、ここで言う「花」とは、言葉以外の動作や表情のことを指します。

五感を刺激する

たとえば、ワイヤレス掃除機を売るのであれば、

- ワイヤレスなので、掃除にストレスを抱えることはありません!

- 走行性が増したので、もう腰を悪くすることはありません!

と伝えるだけではなく、実際に使わせましょう。そして、最後に「どうですか?使いやすいでしょ!?」と顧客のYESをとっていきます。

このように、商品を売る際は、トークを伝えるだけではなく、「見せる!触らせる!つかませる!嗅がせる!味あわせる!」ということが大切なのです。

態度を意識せよ

①商品のシズルを理解し、②キャッチーなフレーズで顧客にメッセージを届けたとしても、態度という名の花がネガティブなものでは販売は成立し得ません。

例:態度が悪い営業マン

たとえば、下記のような営業マンから商品を購入しようと思うでしょうか?

- 動作がノロノロとしている

- カウンターにもたれかかっている

- 顧客の前で平気であくびをする

- 顧客からの質問にイライラとした表情をする

- 服装や靴が汚れている

- 高圧的な態度で話す

絶対にないですよね?それだけ言葉に添える花は大切なのです。

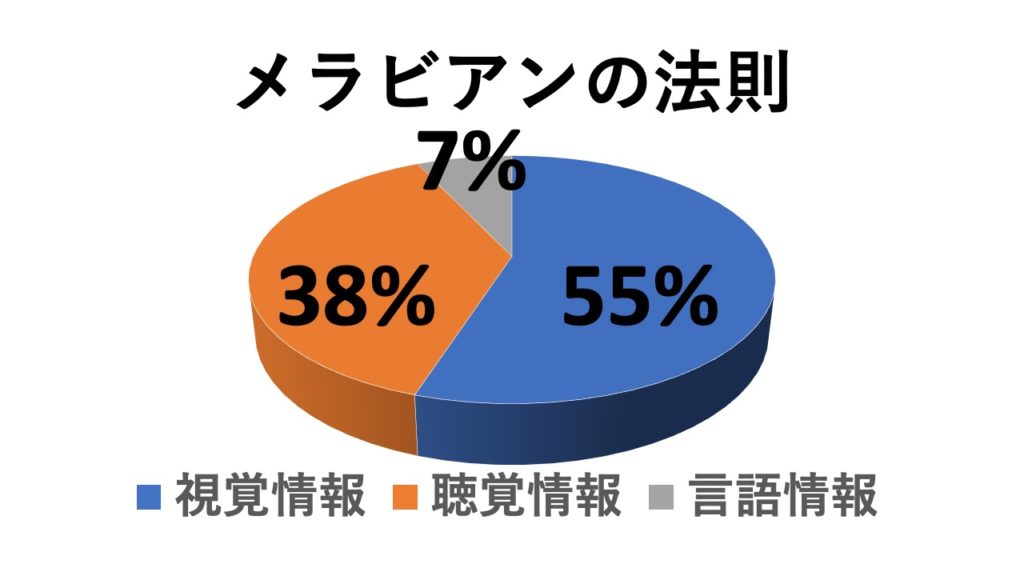

メラビアンの法則

話し手が聞き手に与える影響を3つに分け数値化した概念

メラビアンの法則は、「花を添えて言え!」と科学的に説明した概念と言えます。

この法則を簡単に説明すると、“人は言語情報ではなく、非言語情報に支配されやすい”ということです。

たとえば、眉間にシワを寄せて(視覚)、大きな声で(聴覚)「よくやったな!」(言語)と言われても、褒められていると感じません。

つまり、花を添えて情報を伝えないと、それを肯定的に受け取ってもらえないのです。

なので、営業やコミュニケーションを行う際は、非言語情報に気をつけるようにしましょう。

ホイラーの法則4:もしもと聞くな、どちらと聞け!

上記意味は、クロージング時に「買うか?買わないか?」を迫るのではなく「どちらにするか?」で迫ろう!ということです。

そちら?とけえ決断を迫ることで、「NO」という選択肢を無くすことができるので、「買うか?買わないか?」と迫るよりも、契約率が高まります。

誤前提暗示

二者択一の質問により、「YES」に導くテクニック

人はもっともらしい「前提」「選択肢」が与えられると、その選択肢の中から判断をしやすいという性質があります。

なので、商品を販売する際は、「AとBのどちらにいたしますか?」と質問をしましょう。

すると、顧客は無意識のうちにその中から選択しようとするので、契約率を高めることができるようになります。

「!」型の営業→「?」型の営業

売れない営業は、ビックリマーク型の営業をしていることがあります。

- 絶対に大丈夫です!

- 私は信じています!

- 〇〇さんは〜すべきです!

こんな感じで、断定的な物言いをする営業であることがほとんどです。

ブーメラン効果

説得をされればされるほど、逆の思考・行動を取りたくなるという心理傾向

つまり、上記のような断定的な物言いをしてしまうと、逆に購入意欲が低下してしまうわけです。

たとえば、お母さんに「勉強しなさい!」と言われれば言われるほど、勉強したくなくなりますよね?

これは、営業でも全く一緒で、商品・サービスを勧められれば勧められるほど、購入したくなくなるのです。

欲しい答えが返ってくる質問をする

クロージング時で大切なことは、「いつ」「何を」「どこで」「どんな方法で」お求めいただけますか?と聞くのです。

ダメなパターン

まずは、欲しい答えが返ってこない質問をみていきましょう。

- この掃除機はお気に召しましたか?

- 実演してみましょうか?

- いかがでしょうか?

これらの質問は、全て「NO」とう選択肢を与えることになってしまいます。

良いパターン

では、次に“欲しい答え”が返ってくる質問をみていきましょう。

- きっとお気に召すと思いますが?

- AとBのどちらにいたしますか?

- いつ頃、お届けいたしましょうか?

- お支払い方法はいかがいたしますか?現金でしょうか?クレジット払いでしょうか?

これらの質問は、どれをとっても「YES」に導く質問ですよね。

ホイラーの法則5:吠え声に気をつけろ!

上記意味は、声を意識しましょう!ということです。これについては、「花を添えて言え!」と被るところがあります。

吠え声とは、犬の「ワン!」という泣き声のことです。彼らは泣き声と尻尾の振り方で様々なことを表現しています。実はこれは人間も全く一緒です。

伝えるメッセージは同じでも、声のトーン、大きさ、リズム、速さなどによって、全ての印象が変わってくるのです。

たとえば、「僕と付き合ってください!」と自信満々に伝えるのと、「ぼぼぼ僕と…付き合ってください…」と自身なさげに伝えるのと、どちらの方がOKをもらえる可能性が高いでしょうか?

他にも、①〜④のことコンプリートしていたとしても、営業マンの声が小さく自身なさげだったら、それだけで契約を取り付けるのが難しくなるのは想像できるでしょう。

このように、伝えているメッセージは一緒でも、声によってその印象は全く違ったものとなります。なので、話す時は「吠え方」に気をつけ、そして言葉の「振り方」に気をつけましょう!

話し方を操る

機械的で単調な話し方では、顧客の心を動かすことはできません。なので、話し方は、必ず改善するようにしましょう。

前述しましたが、メラビアンの法則では、言語情報(営業トーク)よりも、非言語情報(話し方)の方が、顧客に与える影響が大きいことがわかっています。

つまり、営業トークを鍛えるよりも、話し方を鍛えた方が、契約率が高まる可能性は十分に高いわけです。

しかし、話し方をマスターするのは、非常に難しいところがあります。というわけで、これ以降では話し方の習得方法について触れていこうと思います。

真似をするべし

もしも、「この人の喋り方はうまいなぁ〜」と感動する人がいたら、まずはその人の真似をしてみることがオススメです。

なぜなら、「〇〇な時は声のトーンを高くして〜、××の時は声を小さくして〜、△△の時はテンポを速くして〜」などと言われても習得が難しいからです。

たとえば、話が上手なYouTuberさんがいるのであれば、その人の動画をチェックして似せるようにしましょう。

まとめ

ホイラーの法則|営業を成功へ導く5つの公式

ホイラーの法則は、営業の基礎とも言える方式であり、これを徹底することで確実に!契約率を高めることができます。

今あなたが意識できていない法則があるのであれば、ぜひ徹底するようにしましょう。

-1.jpg)

ホイラーの法則とは、人にモノを買わせる原則を5つにまとめた方程式のことです