こんな疑問を持った経験はありませんか?

経済の世界では、人々が完全に合理的な意思決定を行うと仮定されてきましたが、実際には私たちの日常生活やビジネスの場面で、非合理的な行動が頻繁に見られます。

たとえば、「20%割引」と「80%の価格で購入できる」では、どちらの方が魅力的に見えるでしょうか。きっと多くの人は後者を選択したのでは。どちらも同じメッセージであるにも関わらず、表現を変えただけでこうも選択に影響を与えるのです。

まさに、これが行動経済学といえます。つまり、行動経済学は、人間の心理的要素が経済行動にどのように影響するかを解明し、合理的でない行動パターンを理解しようとする学問です。なんてなくは理解してもらえたでしょうか。

というわけで本日は、

行動経済学とは|「心理学×経済学」を体系化した新しい学問を徹底解説

というテーマでブログを執筆していこうと思います。

目次

行動経済学とは

行動経済学は、経済学と心理学の融合分野であり、人々が経済的な意思決定を行う際の心理的要因やバイアスを研究しています。

経済学では、人々が理性的で自己利益を最大化する「合理的な経済人」としてモデル化されることが一般的ですが、実際の人々の行動は、いくつかの心理的法則や限定合理性によって、合理的な経済人のモデルから逸脱することがあります。

経済学と比較して、行動経済学は人々の心理的要因や社会的要因をより重視し、実験を通した検証を行うことで、現実の意思決定や行動をより正確に捉えることを目指しています。これにより、政策立案やマーケティング戦略などの分野で、より効果的な方法を見つけることができます。

経済学との4つの違い

行動経済学では、以下のような点が経済学と異なります。

違い1:合理性の限定

行動経済学では、人々が完全な合理性を持っていないことを認め、情報処理能力や認知バイアスの影響を考慮します。

違い2:心理的要因

行動経済学は、人々の意思決定に影響を与える心理的要因(例えば、損失回避、アンカリング効果、確証バイアスなど)を重視し、これらの要因が経済的な行動にどのように影響するかを研究しています。

違い3:社会的要因

行動経済学は、他人との比較や協力、競争などの社会的要因が意思決定や行動に影響を与えることを認識しています。このため、自己利益の最大化だけでなく、公正性や信頼などの社会的価値が意思決定に関与することを研究対象としています。

違い4:実験を通した検証

行動経済学では、理論的な予測や仮説を実験を通して検証することが一般的です。これにより、実際の人間の行動や心理的メカニズムをより正確に把握することができます。

期待効用理論と価値関数

ここでは経済学と行動経済学の違いを裏付ける期待効用理論と価値関数について解説していきます。

- 期待効用理論

- 価値関数

期待効用理論

期待効用理論は、不確実性の下での意思決定を考える際に、各選択肢の期待効用(確率と効用の積の和)を計算し、その期待効用が最大となる選択肢を選ぶという理論です。

具体的な例を使って説明しましょう。あなたがゲームショーに参加しており、次の2つの選択肢から選ぶことができます。

まず、効用(価値や満足度のこと)を考えます。この例では、効用は単純に獲得できる金額です。次に、各選択肢の期待効用を計算します。

この場合、選択肢Aと選択肢Bの期待効用はどちらも10,000ドルと同じです。期待効用理論に基づくと、どちらの選択肢を選んでも合理的だと言えます。

ただし、実際の人間の意思決定は、リスク回避やリスク好きなどの要因によって期待効用理論とは異なる選択をすることがあります。といういうのも、ほとんどの人たちはリスク回避型であり、確実に10,000ドルをもらえる選択肢Aを選ぶ傾向があります。

このように、期待効用理論には、心理学的側面が全く考慮されていないということが言えますね。

価値関数

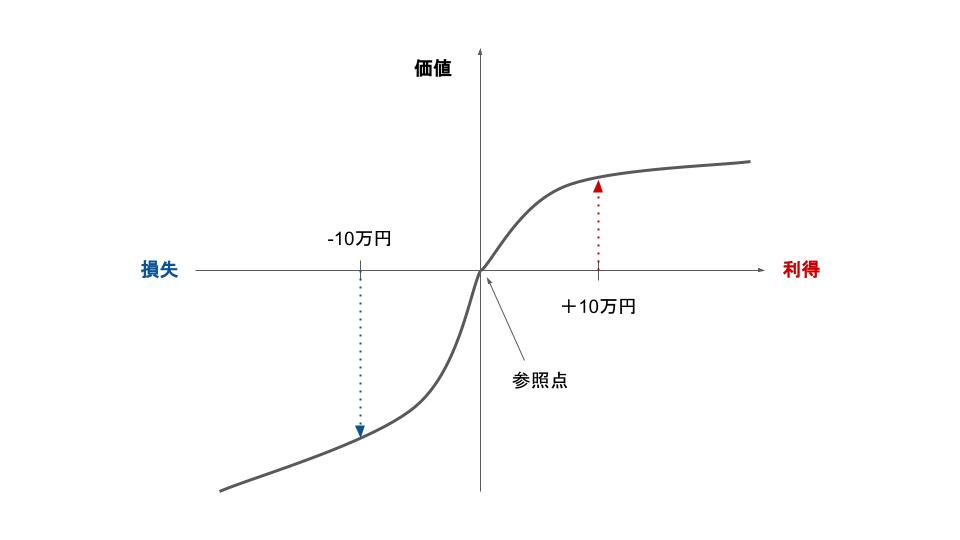

価値関数は、特に損失回避やリスクの評価を考慮した、選択肢の価値を評価する方法です。期待効用理論では、選択肢の効用と確率を掛け合わせて期待効用を計算しますが、価値関数では、選択肢の価値が非線形であることを認め、損失と利益の評価に違いがあることを考慮します。

前述した期待効用理論の例を使って、価値関数との違いを説明します。

期待効用理論では、選択肢Aと選択肢Bの期待効用はどちらも10,000ドルと同じでした。しかし、価値関数を用いると、この評価が異なります。

価値関数では、損失回避の効果により、利益と損失の評価に非対称性が存在します。損失に対する感受性が利益に対する感受性よりも強いとされています。つまり、同じ金額の損失と利益を比較した場合、損失の方が重要視されます。

この損失回避を考慮した価値関数による評価では、選択肢Bのリスク(半分の確率で0ドルになる)が重要視されるため、選択肢A(確実に10,000ドルをもらえる)が選択される可能性が高くなります。

要するに、期待効用理論は効用の線形性を仮定し、確率と効用を掛け合わせて期待効用を計算しますが、価値関数は選択肢の価値が非線形であることを認め、特に損失回避やリスクの評価に重きを置いた評価方法です。これにより、現実の人間の意思決定に近い評価が可能となります。

二重システム理論とは

システム1とシステム2によって人間の思考や意思決定がなされているという理論

行動経済学者ダニエル・カーネマンの二重システム理論は、人間の思考や意思決定が、システム1(直感的・自動的思考)とシステム2(意識的・論理的思考)という二つの異なるプロセスによって行われるという考え方です。それぞれのシステムは、異なる特性や機能を持っています。

システム1とシステム2

システム1は、迅速に反応し、努力を必要とせず、自動的に働く思考プロセスです。直感や感情に基づいて判断を下すため、複雑な計算や論理的思考は苦手です。しかし、日常生活での多くの状況では十分に役立ちます。

システム2は、注意を必要とし、遅いが論理的で分析的な思考プロセスです。計画や複雑な問題解決に適していますが、労力が必要であり、継続的に使うことが難しいという特徴があります。

システム1とシステム2の事例

あなたが道路を横断しようとしているとき、車が近づいているのを見てすぐに飛び退く行動は、システム1による反応です。この場合、危険を感じてすぐに行動に移すことが重要であり、システム1が迅速に働くことで事故を防ぐことができます。

一方、あなたが買い物をしていて、割引価格の商品を購入するかどうかを決める場合、システム2が働きます。ここでは、価格や割引率を比較して最もお得な選択肢を選ぶために、論理的な思考や計算が必要です。

一般的には、システム1が最初に働き、その後システム2が働くことが多いです。システム1による直感的・自動的な思考が最初に反応し、その結果に疑問が生じたり、問題が複雑だと感じた場合に、システム2が意識的・論理的な思考を行います。

バイアスとヒューリスティック

バイアスとヒューリスティックは、人間の意思決定や判断に関連する概念で、システム1とシステム2の思考プロセスの中で発生します。

- バイアス

- ヒューリスティック

バイアス

バイアスは、ある特定の方向やグループに対して偏った見方や評価を行うことです。バイアスは、多くの場合、システム1に由来するもので、直感的・自動的な思考の結果として生じます。

例えば、「確証バイアス」は、自分の信念や意見に合致する情報に注意を向け、それに反する情報を無視する傾向があります。これは、システム1が既存の信念に基づいて迅速に判断を下そうとするためです。

ヒューリスティック

ヒューリスティックは、情報を簡略化し、問題解決や意思決定を迅速化するためのショートカットのことです。ヒューリスティックは、システム1の思考プロセスに基づいています。ヒューリスティックを用いることで、効率的に意思決定ができますが、時には誤った結果につながることもあります。

例えば、「代表性ヒューリスティック」は、ある事象が特定のカテゴリに属する確率を、その事象がカテゴリの典型的な特徴にどれだけ似ているかに基づいて判断する方法です。このヒューリスティックにより、短時間で判断ができますが、場合によっては偏見やステレオタイプに基づく誤った判断につながります。

システム2の意識的・論理的な思考は、バイアスやヒューリスティックによる誤りを検証し、修正する役割を果たします。しかし、システム2は労力が必要であり、常に活用できるわけではないため、バイアスやヒューリスティックによる影響が避けられないことがあります。

要するに、バイアスとヒューリスティックは、システム1の直感的・自動的な思考によって生じる現象であり、システム2の論理的思考がそれらを検証・修正する役割を持っています。

マーケティングで使われる行動経済学

ここからは、マーケティングで用いられる行動経済学で学ぶ心理法則をいくつか紹介します。

- フレーミング効果

- ハロー効果

- 損失回避

- アンカリング効果

- サンクコスト効果

心理学1:フレーミング効果

フレーミング効果とは、同じ情報でもその提示方法によって受け取り方や判断が変わる現象です。

たとえば、割引価格を表示する際、「20%割引」ではなく「80%の価格で購入できる」と表現することで、消費者にとって魅力的に感じられるようにします。

心理学2:ハロー効果

ハロー効果とは、ある特徴が他の特徴に対する評価に影響を与える現象です。

たとえば、有名人やインフルエンサーを広告に起用することで、彼らの好感度や人気が商品やサービスにも波及し、消費者の購買意欲を高めます。

心理学3:損失回避

損失回避とは、同じ金額の損失と利益を比較した場合、損失の方が重要視される現象です。

たとえば、「期間限定」「在庫限り」などの表現を使って、消費者に損失感を感じさせることで、購入意欲を喚起します。

心理学4:アンカリング効果

アンカリング効果とは、最初に提示された情報が後続の判断や決定に影響を与える現象です。

たとえば、高額な商品と低額な商品を並べることで、消費者に低額な商品がお得に感じられるようにします。また、割引前の価格を表示することで、割引後の価格が魅力的に感じられるようにします。

心理学5:サンクコスト効果

サンクコスト効果とは、過去に投資した時間や労力、資金などが現在の判断や行動に影響を与える現象です。

たとえば、ポイントプログラムや会員制度を導入することで、消費者がこれまでの投資を無駄にしたくないと感じ、継続して商品やサービスを利用するように促します。また、試用期間や無料体験を提供することで、消費者がその後の購入につなげやすくなります。

まとめ

行動経済学とは|「心理学×経済学」を体系化した新しい学問を徹底解説

行動経済学は、経済学の枠組みに心理学的な要素を取り入れ、人々の現実的な意思決定や行動を研究する学問です。たとえば、バイアスやヒューリスティックなどの心理法則を理解することで、経済行動が合理性と非合理性のバランスで成り立っていることが明らかになります。

行動経済学は、政策立案やマーケティング戦略など、様々な分野で有益な知見を提供し、私たちの生活や経済活動に新たな視点をもたらしています。本記事で少しでも、行動経済学に興味を持ってもらえると嬉しいです。

-1.jpg)

我々人間は、合理的な思考・行動をするのだろうか??