2023年03月22日にアップデート

まだ、あなたが使っていない心理テクニックがあれば、ぜひ積極的に使ってもらえればと思います。

目次

営業で活用する6つの基礎心理学

ここでは、契約率を高める上で必ず必要となる6つの心理法則について解説していきます。

返報性の原理

貰い物をしたら、そのお返しをしなければならないと感じる心理傾向

たとえば、バレンタインデーにチョコレートをもらったら、ホワイトデーにそのお返しをしなければと感じますよね?これは、返報性の原理によるものです。

価値ある情報やアドバイスの提供

顧客に対して、その業界や市場に関する有益な情報やアドバイスを提供することで、信頼関係を築くことができます。

顧客は、営業マンから得た情報や知識のおかげでビジネス上の利益を享受し、返報性の原理によって、営業マンが提案する製品やサービスを検討することが増えます。

コミットメントと一貫性の原理

発言・行動と一致した態度を取るようになるという心理現象

たとえば、他人に目標を伝えると、「なんとしても、達成してやる!」「達成できなかったら、どうしよう…」という感情になりませんか?コミットメントと一貫性の原理によるものです。

小さなコミットメントから始める

顧客にまず小さなコミットメントを求めることで、その後の大きなコミットメントにつなげやすくなります。

たとえば、営業マンは、顧客に無料のニュースレターやウェビナーへの参加を提案することができます。

顧客がこれらの小さなコミットメントを果たすことで、後に製品やサービスの購入を検討する際に、一貫性を保とうとする心理が働くことがあります。

社会的証明

多数派の意見に従いやすくなるという心理現象

たとえば、自分の意見が多くの人と違っていると、「私って間違っているのかな?」と不安になってしまいませんか?これは、社会的証明によるものです。

顧客の声・評価の共有

既存の顧客からの肯定的な評価や感想を、営業資料やウェブサイトに掲載することで、潜在的な顧客に対して製品やサービスの価値を証明します。

これにより、新規顧客は他の顧客が満足していることを知り、安心感を持って購入を検討します。

好意

好意を感じている相手に説得されやすいという心理現象

たとえば、好きな子からのお願いって聞いてしまいますよね?なぜなら、「嫌われたくない…」というプレッシャーが働くからです。つまり、好意を持ってもらえれば、営業はスムーズになるわけです。

共通点の発見

人間は本能的に、自分と同じ集団にいる人をひいきする性質があるからです。これを内集団バイアスといいます。

世の中には、さまざまな好意獲得法がありますが、共通点の発見は、一番コスパの高い方法になります。ぜひ、積極的に共通点を探していくようにしましょう。

権威

専門家の前では、盲目的になるというという心理現象

たとえば、警察官、医者、弁護士などの専門家の意見はしっかり吟味することなく従ってしまいませんか?

というのも、「専門家の意見だし大丈夫だろう!」という暗黙の信頼を寄せているからです。このように、我々は「肩書きの力」によって、全てを信じこんでしまう傾向があります。

専門家や業界リーダーの推奨

自社の製品やサービスが業界の専門家やリーダーから推奨されている場合、その情報を営業資料やウェブサイトに掲載しましょう。

顧客は権威ある人物の意見を重視するため、製品やサービスへの信頼感が高まります。

希少性

限定された対象に価値があると勘違いしてしまうという心理現象

たとえば、バーゲンセールなどでは、普段欲しいと感じないものでも「欲しい!」と思ってしまいますよね?これは希少性によるものです。

商品を限定する

数量・日数・地域・会員に限定性を持たせるようにしましょう。

たとえば、「5名さま限定で無料モニターをとっています(数)」「今だけ10万円相当の動画を無料で配信(期間)」という感じです。

信頼関係を強化する16の営業心理学

ここでは、顧客と信頼を強化するための心理法則を紹介していきます。

ザイアンス効果(単純接触効果)

接触回数が増えると、好意を感じるようになるという心理現象

相手から好意を獲得するのに効果的な接触の仕方は、「5時間×1回という接触」よりも、「1時間×5回という接触」の方が効果的です。

つまり、大切なのは「接触時間」ではなく、「接触回数」ということですね。

イベントやセミナーの開催

顧客が参加できるイベントやセミナーを定期的に開催することで、顧客との接触機会を増やし、単純接触効果を活用できます。これにより、顧客は営業担当者や自社製品に対して親しみを感じるようになります。

初頭効果

最初の情報が記憶に残りやすいという心理現象

たとえば、何十年ぶりに親戚の子供とあっても、可愛く見えてしまいますよね?これは、親戚の子供が小さかった時のインパクトが未だに脳裏に刻まれているからです。

プロフェッショナルな第一印象

商談やミーティングの最初に、適切な服装や身だしなみ、挨拶でプロフェッショナルな印象を与えることが重要です。

顧客は最初の印象に基づいて営業担当者の信頼性や専門性を判断することがあります。

新近効果

最後の情報が記憶に残りやすいという心理現象

たとえば、セミナーに参加しても、覚えている箇所って「絶頂時」や「ラスト」くらいですよね?これは、新近効果によるものです。

去り際までが営業

去り際まで気を抜かずに営業をするようにしましょう。たとえば、受注・失注に限らず、最後まで丁寧にお見送りするなどするといいですね。

たまに、失注して態度が悪くなる営業マンがいますが、これは会社の印象を下げることにつながるので要注意です。

ハロー効果(後光効果)

突出した特徴に引っ張られて、他の要素を判断してしまうという心理現象

たとえば、下記のようなことを反射的に考えてしまったことはありませんか?

「メガネをかけている人って頭が良さそう〜」、「美人って性格良さそう〜」、「理系の人って堅そう〜」。これは、ハロー効果によるものです。

第一印象を重視する

たとえば、髪の毛がボサボサ(見た目)だと、「この人は自己管理できない人なのでは?…」とネガティブな印象を抱かれてしまいます。だから、毎日髪の毛をセットして、営業に出かけることが大切です。

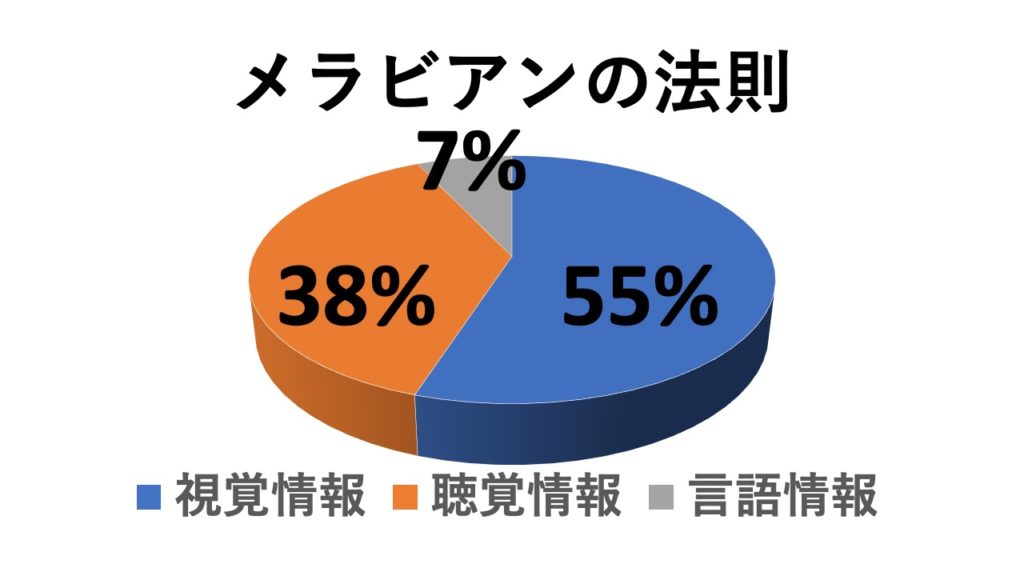

メラビアンの法則

話し手が聞き手に与える影響を3つに分け数値化した概念

たとえば、オータニが笑いながら説教したら、あなたはどう感じるでしょうか?

きっと、説教をされているように感じないでしょう。なぜなら、「説教の内容」という言語情報よりも、「笑っている」という視覚情報・聴覚情報が優先されてしまうからです。

つまり、言語コミュニケーション(言語情報)よりも、非言語コミュニケーション(視覚情報・聴覚情報)の方が大切だということですね。

視覚情報と聴覚情報を意識する

売れない営業マンほど、必殺の営業トークに注力し過ぎる傾向があります。メラビアンの法則にもある通り、営業トークが影響を与える割合は、たったの7%です。

本当に売れる営業マンになりたいのであれば、下記のような視覚情報と聴覚情報に訴える営業戦略を取るようにしましょう。

- 笑顔になる(視覚)

- 服装を気にする(視覚)

- ボディーランゲージをする(視覚)

- 声のトーンを意識する(聴覚)

- 声の大きさを意識する(聴覚)

つまり、営業において大切なことは「何を話すか?」ではなく、「どう話すか?」ということがいえます。

ミラーリング

相手の「動作」や「表情」を鏡合わせのように真似する心理テクニック

ミラーリングを行うことで、相手と潜在意識のレベルで信頼を獲得できるようになります。

動作

相手の動作をミラーリングする時は、姿勢・座り方・身振り・手振りを観察しながら真似するようにします。

表情

相手の表情をミラーリングする時は、喜怒哀楽に合わせた表情を真似するようにします。

たとえば、相手が悲しそうな顔をして話をしていたら、悲しそうな顔で話を聞き、楽しそうな顔をして話をしていたら、楽しそうな顔で話を聞くようにしましょう。

マッチング

相手と「話し方」「雰囲気」「呼吸」を合わせる心理テクニック

マッチングを行うことで、相手と潜在意識のレベルで信頼を獲得できるようになります。

話し方

相手の話し方をマッチングする時は、声の高さ・声の大きさ・話すスピードを観察しながら、それらを真似するようにします。

雰囲気

相手の雰囲気をマッチングする時は、明るさ・暗さ・感情の起伏を観察しながら、それらを真似するようにします。

呼吸

相手の呼吸をマッチングする時は、胸・肩・腹部を観察しながら、それらを真似するようにします。

バックトラッキング

相手の言葉を繰り返すというコミュニケーションテクニック

たとえば、相手が「奈良県出身なんです」と言ったら、あなたも「奈良県出身なんですね」と同じように繰り返すだけです。

無限ループ話法

無限ループ話法とは、「自己開示→質問→バックトラッキング」という形で会話を進めていくフレームワークのことです。

これにより、他者から好意を獲得できるだけではなく、会話を半永久的に継続させることもできます。無限ループ話法の具体的な方法については下記の記事を参考にしてください。

自発的特徴変換

「雰囲気」を、「見えたもの」に投影してしてしまうという心理現象

たとえば、「結婚式で出会った人と付き合った」なんてことを聞いたことはありませんか?

これは、幸せな「雰囲気」を異性という「見えたもの」に投影したからなんですよね。

悪口を言わない

悪口を言ってしまうと、その場の空気が悪くなり、それによりあなたの印象も一緒に悪くなってしまいます。なので、悪口の話になるときは、相手発信の場合だけ、共感するという形で行うようにしましょう。

ベンジャミン・フランクリン効果

相手を助けると、好意を感じてしまうという心理現象

たとえば、オータニがあなたを助けたとする。すると、助けられたあなたもオータニに対して好意を抱くのですが、不思議なことにオータニはあなたに好意を感じてしまうのです。

これには、一貫性の原理が深く関わっています。

小さなお願いをする

たとえば、「ペン・紙を貸してもらってもいいですか?」「なんですかそれ?教えてください!」「もしよかったら、そのURL送ってもらえますか?」のようなお願いはすごく効果的です。

このような、誰でもOKしてくれるようなお願いをコツコツすると、好意を感じてもらうことができるようになるのです。

アドバイス・シーキング

人にアドバイスを求めるという心理テクニック

たとえば、オータニがあなたに何かアドバイスをしたとする。すると、アドバイスをされたあなたがオータニに好意を持つことは当然ですが、不思議なことにオータニもあなたに好意を感じてしまうのです。

これも、ベンジャミン・フランクリン効果と同様に一貫性の原理が深く関わっています。

アドバイスを求めることは悪くない

分からないことがあれば、積極的にアドバイスを求めるようにしましょう。

たとえば、「私〜について知らないのですが、もしよかったら教えていただけますか?」みたいな感じです。

ネームレター効果

自分の名前に関連した対象に対して好意を抱くという心理現象

たとえば、あるドラマの主人公が、同じ名前だとその主人公に好意を感じたり、テンションが上がりますよね?これは、ネームレター効果によるものです。

被験者に平仮名50音に点数を付けてもらうという実験があるのですが、自分の名前に含まれている平仮名に高得点を付ける傾向があるという結果もあったりします

営業に応用する

相手の名前を呼ぶようにしましょう。これをネームコーリングというのですが、我々は名前を呼ばれた相手に好意を持つということが分かっています。

苗字よりも、名前で呼ぶことが望ましいですが、中にはいきなり名前で呼ばれることに抵抗を感じる人もいるので、注意してください。

カクテルパーティー効果

自分に必要な情報だけが聞こえるという心理現象

たとえば、雑音の中でも、騒音と友達の言っていることを分けて、しっかり聞き取ることができますよね?他にも、「自分の名前」が近くで呼ばれると、ついつい注意が向いてしまいませんか?

これは、カクテルパーティー効果によるものですね。このように、我々は、無意識のうちに自分に必要な情報を取捨選択しているしているのです。

営業に応用する

相手の名前を呼ぶようにしましょう。

というのも、名前を呼ぶことで、こちらに注意を向けることができるからです。

たとえば、「〇〇さんが先ほどおっしゃっていた〜」「〇〇さんと同じように〜」「〇〇さんって休日は何をされているんですか?」のような感じで会話の節々に名前を入れるようにしましょう。

カクテルパーティー効果の「色」バージョンはカラーバス効果です

カタルシス効果

相手に悩みを吐露すると、心が楽になるという心理現象

たとえば、友達に悩み相談をして、心が楽になった経験ってありませんか?

他にも、映画を観て感動して、涙を流すとスッキリしますよね?これらは全てカタルシス効果によるものです。

顧客の悩みやストレスを引き出し、共感を示す

顧客から悩みやストレスを引き出すことで、他者から好意を抱かれるようになります。

なぜなら、脳が「悩みを打ち明けているということは、この人を信頼しているからだ!」と勘違いするからです。

相手から悩みを引き出す際は、自己開示の法則を使ると、簡単に引き出すことができるよになりますので、ぜひ使ってみてください。

説得力を強化する9つの営業心理学

ここでは、説得力を高め、顧客から信頼されるための心理法則をご紹介していきます。

ウィンザー効果

直接言われるよりも、第三者から間接的に言われた方が、信ぴょう性・信頼性が高まるという心理現象

たとえば、「俺ってすごいんだぜ!」と伝えられる、第三者から直接「オータニさんってすごいんだよ!」と言われた方が信頼できますよね?これは、ウィンザー効果によるものです。

紹介戦略を活用する

紹介戦略を活用することは、売上を上げる上でものすごく効果的な戦略となります。なので、既契約者からは、積極的に紹介をもらうようにしましょう。

特に、満足度の高い顧客からの紹介は非常に効果的です。というのも、伝達する内容に信憑性が生まれやすいからです。

そのためにも、既契約者の満足度を上げることが、営業においてはものすごく大切になってきます。

マイ・フレンド・ジョン・テクニック

第三者の話をすることで、信頼性や説得力が高まるという心理テクニック

たとえば、営業マンが「この商品はすごくいいですよ!」と伝えても「そりゃそう言うよねぇ」と思われてしまいます。しかし、「Aさんという方が、〜という体感をしたんですよ」と伝えると、「本当なのかも!」と思えますよね?

お客様の声を活用する

商品を使用したお客様の声を使うことで、説得力を高めることができます。

たとえば、パーソナルジムでは「1ヶ月で3キロ痩せました!」「サポートがしっかりしていて挫折しませんでした!」などの声をもらったりします。

資料の中で伝えるのも良いですが、動画を効果的に活用することで、より説得力を高めることができるようになります。

ランチョン・テクニック

食事をしながら交渉すると、説得しやすくなるというテクニック

理由1:批判力が低下する

相手が食事をしている最中は、食事に集中しているため、「批判する」というストレスが大きくなり、説得しやすくなるのです。

理由2:好意を感じる

楽しい気分の時は、あらゆる対象が魅力的にうつりませんか?つまり、食事という楽しい雰囲気によって、「あなた」や「商品の提案」が魅力的なものになるわけですね。

ドア・インザ・フェイス(譲歩の返報性)

大きな要求をしてから、本命の要求をすることで、承諾率が高まるという心理テクニック

たとえば、女性をデートに誘いたいのであれば、「今日の夜飲みにでも行かない?」と言って、それを断らせてから「じゃあ来週はどう?」と誘うと承諾率が高まります。

というのも、人は断ることによって罪悪感を抱くからです。つまり、「断りづらいなぁ〜」という感情を抱かせることができるのです。

先にフェイク商品を提案する

本命の要求をする前に、フェイクとなる大きな要求をしましょう。

たとえば、下記の3つのプランがあったとする。

- Aプラン:50万円

- Bプラン:30万円

- Cプラン:10万円

この場合、まずはプランAから勧めます。そして、それを断らせた後、Bプラン・Cプランのいずれかの商品を提案するのです。すると、それらの承諾率を高めることができます。

フット・インザ・ドア

小さな承諾をコツコツ通すことで、本命の要求を通しやすくする心理テクニック

たとえば、男性に高級バックを買ってもらいたいのであれば、まずはアイスを買ってもらって、次のお寿司を奢ってもらって、最後に本命の要求であるバッグをねだるようにしましょう。

これは、一貫性の原理を利用したテクニックになります。

アンケートや質問

営業マンは、顧客に対してアンケートや簡単な質問を行います。

顧客がアンケートや質問に回答することで、営業担当者とのコミュニケーションが円滑になり、信頼関係が構築されます。

その後、営業担当者が顧客に商品やサービスを提案する際、顧客は以前の小さな要求に応じた経験を踏まえ、大きな要求にも応じやすくなります。

ローボール・テクニック

最初に好条件の要求を承諾させ、後から好条件を引いたり、悪い条件を足したりするテクニック

たとえば、「50%セールス中!」という広告をみて洋服店に入ったものの、その対象は一部の商品のみで、「まぁせっかく来たし〜」ということで商品を購入してしまった経験はありませんか?

他にも、好きな異性を「今度3人で遊ぼうよ!」と誘って、当日になって「今日〇〇が無理になっちゃったみたいだから2人で遊ぼ!」とデートに持っていくなんて使い方もあります。

無料トライアル期間の提供

営業マンは、顧客に対してサービスの無料トライアル期間を提供します。顧客は無料トライアルに魅力を感じ、サービスを試すことに同意します。

その後、営業マンはトライアル期間終了後の正式な契約内容や料金を提示します。顧客は既にサービスの価値を実感しているため、実際の料金や契約内容にも同意しやすくなります。

両面提示

良い部分だけではなく、悪い部分も一緒に伝えることで、逆に信頼されるという心理テクニック

たとえば、新作のスマホを売る時は、「従来のものと比べると、充電の減りが多少早くなりました。(マイナス)しかし、従来のものと比べると、画面の強度が70%アップしました。

(プラス)これで多少の落下では壊れることがなくなったので、データが飛ぶ心配がなくなりました。(プラス)」という形で伝えます。

マイナス→プラス

「マイナス→プラス」という順番で提示するようにしましょう。なぜなら、新近効果が働くからです。つまり、最後に伝えた情報の方が記憶に強化されやすいからです。

理由づけ

理由を伝えることで、説得力が高くなるという心理効果

「ので」「なぜなら」などの理由の接続詞を使うだけで、主張が正当化されやすくなります。

PREP法

PREP法とは、「主張→理由→具体例→主張」という順番で情報を伝えるフレームワークです。

このPREP法を使うことで、明快さや説得力を高めることができるようになります。

なので、「分かりやすい!」「この人は間違いない!」と思わせたいなら、上記フレームワークを使うようにしましょう。

誤前提暗示

二者択一の質問により、「YES」に導くという心理テクニック

たとえば、好きな女性をデートに誘う時、「今度、デートしない?」と誘うよりも「ランチかディナーだったらどっちがいい?」と誘った方が、デートにいける可能性が高まるのです。

このように、人はもっともらしい「前提」「選択肢」が与えられると、その選択肢の中から判断してしまうという性質があります。

二択クロージング

二択クロージングとは、下記のように伝えるクロージング話法のことです。

- AとBのどちらのプランがよろしいでしょうか?

- 次回の面談ですが、5日と10日でしたら、どちらがご都合よろしいでしょうか?

- 現金かクレジットカードかどちらがよろしいでしょうか?

このようにクロージングすると、「購入しない」という選択肢を無くすことができます。その結果、契約率を大幅に高めることができるようになるのです。

消費の外部性を利用した3つの営業心理学

消費者が商品を選択する際に、他者の影響を受けるという概念のこと

消費の外部性は、アメリカの経済学者ハーヴェイ・ライペンシュタインが、1950年に論文『消費者需要理論におけるバンドワゴン効果・スノッブ効果・ヴェブレン効果』の中で提唱しました。

バンドワゴン効果

多数派の意見に従いやすくなるという心理現象

※前述した社会的証明のことです

たとえば、行列ができているラーメン屋があったら、「ちょっと並んでみようかな?」ってなりますよね?これは、バンドワゴン効果によるものです。

ベストセラー商品やサービスのアピール

営業マンは、商品やサービスが業界でのベストセラーや人気商品であることを強調します。

多くの人が購入しているという情報を伝えることで、顧客も同様の選択をしたいと考えるようになります。バンドワゴン効果を利用して、顧客の購買意欲を高めることができます。

スノッブ効果

多くの人たちが持っているモノの価値を低く見積もってしまうという心理効果

※前述した希少性のことです

たとえば、下記のような経験はありませんか?

- アマチュアのバンドがメジャデビューした瞬間に冷めてしまう

- みんなが履いているサッカーシューズを履きたくない

これは、スノッブ効果によるものです。

限定版商品やサービスの提供

営業マンは、ある商品やサービスが限定版であることを強調します。限定版であることで希少性が高まり、顧客は他の人と差別化された独自の価値を求めるようになります。

スノッブ効果を活用して、顧客の購買意欲を高めることができます。

ヴェブレン効果

商品の価格が高くなるほど、欲しくなるという心理効果

たとえば、ブランドのバックや高級車などを「欲しい」と思うことってありませんか?

ヴェブレン効果が発動する理由は下記の2つです。

- 自慢したいから

- 高級=高品質だと錯覚するから

高級ブランドの強調

営業マンは、商品やサービスが高級ブランドであることを強調します。

高級ブランドはステータスや品質を象徴し、顧客は高価な商品を購入することで自分の地位をアピールできると感じます。ヴェブレン効果を活用して、顧客の購買意欲を高めることができます。

提案力を高める11の営業心理学

ここでは、商品を受け入れてもらいやすくする力(提案力)に活用できる心理法則を紹介して行こうと思います。

フレーミング効果

表現を変えることで、全く違う印象を受けるという心理現象

たとえば、「嫌い!」と伝えてしまうと、相手にネガティブな印象を与えてしまいます。

※間の脳は主語を認識できないため、ネガティブワードは避けるようにしましょう

しかし、これを「好きではない」という表現にすることで、ネガティブな印象を激減させることができるのです。

利得を損失に変える

利得を損失の表現に変えることで、人は利得よりも損失に影響を受けやすいという性質があるからです。(損失回避の法則)

つまり、「〇〇になれますよ!」と言われるよりも「××を失ってしまいますよ〜」と言われた方が影響を受けやすいのです。

たとえば、化粧品を販売するのであれば、「〇〇という成分を定期的にお肌に入れて行かないと、ハリが失われてしまいますよ〜」と伝えると効果的です。

ブーメラン効果

説得されればされるほど逆の思考・行動を取りたくなるという心理現象

たとえば、親に「勉強しなさい!」と言われば言われるほど、したくなくなりますよね?

他にも、恋愛相談などで「そんな彼氏と別れた方がいいよ!」と言われると、「でも良いところもあるのよねぇ〜」となってしまいますよね?これは、ブーメラン効果によるものです。

営業プロセスを意識する

押せば押すほど、物が売れるようになるというのは大きな勘違いです。ブーメラン効果により、逆に購入意欲を減退させることになります。

クロージングの段階で、イエスがもらえない理由は、それまでのラポール、ヒアリング、プレゼンテーションに何かしらの問題があるからです。

クロージングのテクニックばかりを鍛えようとするのではなく、それまでの営業プロセスを固めるようにしましょう。

カリギュラ効果

禁止や制限をかけると、逆にしたくなるという心理現象

たとえば、テレビ番組などで「ぴー」が入っていると、その内容が非常に気になってしまいますよね?他にも、袋とじの中身が気になったりすることもあります。

これは、カリギュラ効果によるものです。

契約を禁止する

プレゼンテーションに入る前に、「もし、弊社商品が〇〇さんの問題を解決をしないと少しでも感じたら契約しないでください!」と伝えましょう。

このトークを使うことで、カリギュラ効果を使うことができるのと同時に、プレゼン以降率も上昇します。というのも、「だったら、話を聞いてみるか」と移行へのストレスを大幅に下げることができるからです。

損失回避の法則

損失を避けようとする心理現象

たとえば、「今だけこの価格!」などと言われて、ついつい購入してしまったなんて経験ありませんか?これは、損失回避が働いているためです。

即決価格

即決価格とは、その日限定の割引のことです。たとえば、「本日中に契約していただければ、10万円の制作費用はカットさせていただきます」という感じですね。

すると、「10万円割引される!」という機会を逃さないようにするために、即決の契約が取れる可能性が高まります。

アンカリング効果

先行する刺激によって、後続の刺激が歪められてしまうという心理現象

たとえば、「弊社の商品の価格は3万円です!」と言われるよりも、「通常は5万円なのですが、本日決断していただければ、3万円で提供させていただきます!」と言われた方が、「安い!」と感じてしまいますよね?

これは、アンカリング効果によるものです。

高額商品から見せる

先に自社商品よりも高い数字を提示してから、価格を公開しましょう。たとえば、下記のような感じで価格提示を行います。

- この業界の平均相場は50万円なのですが、弊社では30万円で提供しています

- A社では30万円で提供しているサービスを弊社では20万円で提供しています

テンション・リダクション効果

緊張状態が消滅した後、注意力が減少するという心理現象

たとえば、アマゾンで商品を購入した後に、「こんな商品をオススメです」とリコメンドされた商品を購入してしまったなんて経験はありませんか?

このように、商品購入後は緊張状態が消滅するので、そのあと提案された商品を購入しやすくなってしまうのです。

クロスセル

関連商品を提案する営業テクニックのことです。たとえば、顧客がハンバーガーの購入決断をした後に、「ご一緒にポテトはいかがですか?」というのはクロスセルになります

クロスセルは、顧客単価を上げる上で非常に大切な行いです。なので、積極的にクロスセルするようにしましょう。

ディドロ効果

ある「理想的な価値」を持つアイテムと関連したアイテムを買い揃えたくなるという心理現象

たとえば、MacBook(Apple製品)を購入すると、それに付随する全ての商品をApple製品にしたくなりますよね?この場合の付属する商品の例としては、「iPhone」「Air Pods」「iPad」「Apple Watch」などですね。

関連商品のセット販売や提案

営業担当者は、顧客が購入した商品に関連するアイテムやアクセサリーをセットで販売したり、アップセルの提案をします。

顧客は、新たに購入した商品に合わせた他の商品を手に入れたいと感じ、ディドロ効果により購買意欲が高まります。

選択回避の法則

選択肢が増えれば増えるほど、選択できなくなるという心理現象

ある有名な実験では、あるお店に6種類のジャムと24種類のジャムが置いてあるブースを用意し、立ち寄った買い物客がどれくらいのジャムを購入するかを調べました。

結果、6種類のブースが圧勝し、それぞれのブースの購入率に10倍もの差がつくという結果となりました。選択肢が増えると、「その中から選択する」ということにストレスを感じ、選択することすらやめてしまうのです。

ラインナップを少なく見せる

ラインナップがそれだけ多いと、購入決断すらしてもらえない可能性が高まります。

たとえば、プランが7種類あるのであれば、それを3つのカテゴリーに分け、そのどれかが選択されたら、またその中から選択させると良いでしょう。

ゴルディロックス効果(松竹梅戦略)

真ん中を選びやすいという心理現象

たとえば、マクドナルド のポテトでも、S・M・Lがあったら、多くの人たちは「M」を選択するはずです。これは、ゴルディロックス効果によるものです。

商品ラインナップを3つにする

たとえば、コンサル商品を販売するのであれば、下記のような感じにします。

- A:60万円

- B:40万円

- C:30万円

すると、Bが選ばれやすくなります。

保有効果

一度手にしたものに対して、高い価値があると勘違いしてしまうという心理現象

たとえば、一度購入した洋服とかってなかなか捨てることができないですよね?断捨離が苦手な方は、保有効果の影響を大きく受けていると言えます。

無料のお試し

たとえば、「1ヶ月目は無料でオンラインサロンに入学できます!」みたいな感じですね。

そして、無料で質の高いサービスを受けると、そのサービスを手放せなくなり、結果としてお金を支払ってサービスを受けてくれるようになるのです。

この手法は主に化粧品会社が試供品という形で用いています。

アンダードッグ効果

弱い立場の人を応援したくなるという心理現象

たとえば、スポーツで、大柄な選手よりも、小柄な選手を応援したくなった経験ってありませんか?特に、格闘技などではそのような心理が働きます。

このように、我々は時として弱い立場にある対象をひいきしてしまうことがあるのです。

営業に応用する

営業をはじめたばかりであれば、最初は積極的に“負け犬”に成り下がるのも戦略の1つです。

つまり、自分の「知識」「経験」が浅いことを包み隠さず積極的に伝えるのです。

すると、顧客の「応援してやるか!」という心理につけ込むことができ、それが契約に繋がることもあります。

ただ弱さを伝えるのではなく、熱意も一緒に伝えるようにしましょう。さらに、今の自分に与えられるものは全力で与えることも忘れずに

ピーク・エンドの法則

ピーク(絶頂期)とエンド(最後)が記憶に残りやすいという心理現象

たとえば、好きな映画を想像してください。覚えている部分って大抵はピークの部分と終わりの部分じゃないですか?つまり、いちばん盛り上がったところと、最後ですね。

無料サンプルやデモ

商談の途中で、無料サンプルやデモンストレーションを提供することで、顧客に製品やサービスの魅力を直接体験させるピークを作ります。

このような体験は、顧客の評価に大きな影響を与えることがあります。

バーナム効果

誰にでも当てはまることを、自分にだけ当てはまっていると勘違いしてしまう心理現象

これにより、相手から信頼を得ることができるようになります。たとえば、占い師などはバーナム効果を使って、顧客を信用させます。

- 占い師が、誰にでも当てはまっていることを言う

↓ - 顧客は、「分かってるなぁ〜」と感じる

↓ - 顧客は、占い師を信用する

個別化されたアプローチ

顧客のプロファイルや業界に応じたアプローチを用いて、個別化された提案やプレゼンテーションを行うことで、バーナム効果を活用できます。

顧客は、自分に特化した提案であると感じることで、製品やサービスへの興味が高まります。

知っておくと得する5つの営業心理学

では、ここからは営業に活用できるプラスαとして使える心理法則を紹介していきます。

サンクコスト効果

コスト(お金・時間・労力)を投下するほど、その対象に価値があると勘違いしてしまう心理現象

たとえば、ホストにお金を貢げば貢ぐほど、ホストから抜け出せなくなるのはなぜでしょうか?

結論、ホストにお金というコストをかけまくったからです。これは、サンクコスト効果の典型的な例と言えるでしょう。

アップグレードや追加オプションの提案

営業マンは、顧客がすでに購入した商品やサービスに対して、アップグレードや追加オプションを提案します。

顧客はこれまでの投資を無駄にしないために、アップグレードや追加オプションの購入を検討し、購買意欲が高まります。

ラベリング効果

相手に「特徴」「信念」「態度」をラベルのように貼り付けて、そのラベルのような「特徴」「信念」「態度」を取らせるというテクニック

※ラベリング効果には、一貫性の原理という心理効果が作用しています

たとえば、親が子供に対して「ダメな子ね!」というと、子供は「自分はダメな子なんだぁ・・・」と思い込み、暗い子供に育ってしまう可能性が高くなります。

これはラベリング効果によるものです。

顧客の役割や特性を称賛

営業担当者は、顧客の役割や特性(たとえば、「賢明な選択をする人」や「最新技術に詳しい人」など)を称賛します。

顧客はそのラベルに合った行動を取ろうとし、営業マンが提案する商品やサービスを購入する可能性が高まります。

ツァイガルニク効果

未完了の情報が記憶に残りやすいという心理現象

たとえば、『ウォーキングデッド』という海外のホラードラマがあるのですが、いつも続きが気になるところで終わるんですよね。

だから、「続きがみたい!」って心理的ストレスを抱えるわけです。これは、ツァイガルニク効果によるものです。

クイズを出す

商談中はクイズ形式の質問をコツコツ投げかけるようにしましょう。すると、商談に集中してもらうことができるようになります。

たとえば、「売れる営業マンの平均クロージング回数ってどれくらいか知ってますか?」なんて質問をされたら気になってしまいますよね?(答え:5回)

クレショフ効果

無意識に前後の繋がりを関連づけ、意味付けをしてしまうという心理現象

たとえば、下記の画像AとBを見て、右側の男性が、どのような感情を持っているか想像してください。

きっと多くの人は、Aの男性に対しては、「お腹が減っている」と答え、Bの男性には、「悲しんでいる」と答えたのではないでしょうか?

このように、同じ男性の写真を使っていても、前後の関係により違った解釈をしてしまうんですよね。

ストーリーテリングを利用した商品紹介

営業担当者は、商品やサービスに関するストーリーやエピソードを語り、顧客に感情的なつながりを持たせます。

たとえば、製品の開発背景、デザイナーの思い、成功事例などを紹介することで、顧客は商品に対してより深い興味を持ちます。クレショフ効果を利用して、商品に対する印象を向上させ、購買意欲を高めることができます。

バイヤーズ・リモース

大きな買い物をした後に、後悔してしまう心理

たとえば、その場で「欲しい!」と思って、車を購入したとします。しかし、どんなに欲しいと思っていたモノでも、購入後にはテンションが下がり、後悔してしまうものです。

アフターサービスやサポートの提供

営業マンは、購入後のサポートやアフターサービスを強調し、顧客に安心感を与えます。

顧客はサポートが充実していることを知ることで、購入後の不安が軽減され、バイヤーズリモースが回避されます。

まとめ

営業で活用するべき心理学50選

本日は、営業で使える50の心理学を紹介しました。心理学は、人間を反射的に動かす力を持っています。つまり、心理学を使うことで、消費者を気づかぬうちに購買行動へと導くことができるのです。

なので、ぜひ本日お伝えした心理学で使えるものがあったら、積極的にあなたの販売戦略の中に組み込んでいきましょう。

-1.jpg)

この記事では使える50の心理学を紹介して行こうと思います!